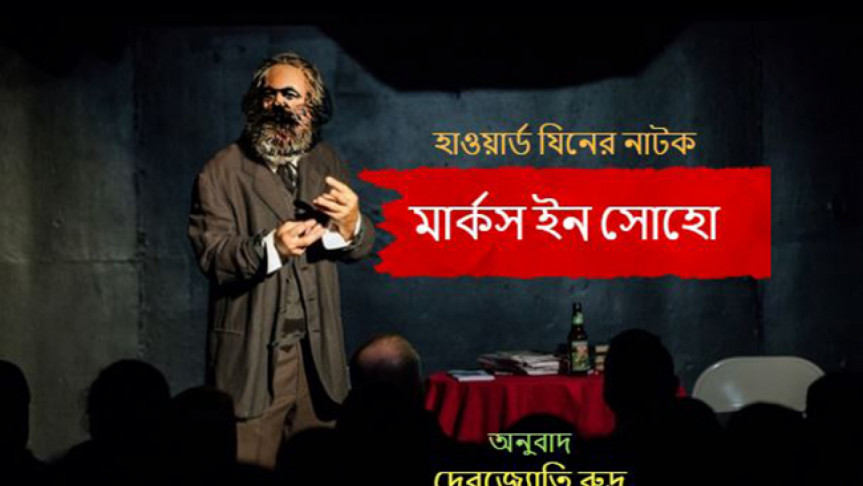

হাওয়ার্ড যিনের নাটক

মার্কস ইন সোহো

(মার্কস ইন সোহো (১৯৯৯) একটি একাঙ্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক কার্ল মার্কসের জীবনী নির্ভর নাটকটি লিখেছেন মার্কিন ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড যিন। মার্কসকে এখানে পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল এক ব্যক্তির ভূমিকায় দেখিয়েছেন নাট্যকার। নিউইয়র্কের পাশেই সোহো নামের একটি অঞ্চলের পটভূমিতে নাটকটি লেখা হয়েছে। লন্ডনের অদূরেও একই নামে একটি এলাকা রয়েছে। সেখানে মার্কস জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন।

‘মার্কস ইন সোহো’ নাটকে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে মার্কসকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন নাট্যকার যিন।)

(অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে আংশিক আলোকিত হয়ে উঠল মঞ্চ। শুধু মাঝের উজ্জ্বল আলোটা স্পষ্ট করে তুলেছে ফাঁকা মঞ্চের মধ্যখানে রাখা একটা টেবিলকে ঘিরে থাকা কয়েকটা চেয়ার।

মার্কসের প্রবেশ। পরনে কালো ফ্রক-কোট আর ভেস্ট, সাদা শার্ট আর ফ্লপি-টাই। খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর। মুখে কালো দাড়ি আর গোঁফ, মাথায় ধূসর চুল। চোখে স্টিল রিমের চশমা। কাঁধে একটা ঝোলা।

মঞ্চে ঢুকে একটু থমকালেন। হেঁটে এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দর্শকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। বোঝা যাচ্ছে, দর্শক সমাগমে বেশ খুশি এবং একটু বিস্মিতও।)

দর্শক! বাহ্! বেশ বেশ!

(হেঁটে টেবিলের সামনে এলেন এবং কাঁধের ঝোলা থেকে জিনিসগুলো সব বের করা শুরু করলেন। কিছু বই, সংবাদপত্র, এক বোতল বিয়ার, একটা গ্লাস। তারপর দর্শকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন)

আপনারা এসেছেন দেখে ভালো লাগলো। আচ্ছা, যে গাধার দল বলে বেড়ায় ‘মার্কস মৃত’, আপনাদের আটকায়নি তারা? (থেমে) অবশ্য আমি মৃতই… আবার জীবিতও। চিন্তার বিষয়, তাই না?

(মার্কস বা তার তত্ত্ব নিয়ে ঠাট্টা করলে কিছুই মনে করেন না মার্কস। সম্ভবত, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কিছু রসবোধ অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু মনে রাখবেন, যখনই ভাববেন নমনীয় হয়েছেন মার্কস, তখনই হয়তো অনুভব করবেন তীব্র ক্রোধের হল্কা।)

নিশ্চয়ই ভেবে পাচ্ছেন না, কি করে এলাম এখানে!... (দুষ্টুমির হাসি) পাবলিক বাসে...

আমি আসলে এখানে ফিরতে চাইনি... আমি চেয়েছিলাম লন্ডনের সোহোতে ফিরতে। সেখানেই আমি থাকতাম একসময়। কিন্তু... আমলাতান্ত্রিক নির্বুদ্ধিতায় এসে পড়লাম এখানে। এখানে, নিউ ইয়র্কের সোহোতে। (দীর্ঘশ্বাস) অবশ্য, আমিও সবসময় চাইতাম নিউইয়র্ক ঘুরে দেখতে।

(গ্লাসে একটু বিয়ার নিলেন। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।)

কেন ফিরলাম আমি! (মেজাজ বিগড়েছে বোঝা যাচ্ছে) অপবাদ ঘোঁচাতে।

(একটু থামলেন। মেজাজ ঠান্ডা করে আবার শুরু করলেন) আপনাদের খবরের কাগজগুলো পড়ছিলাম আমি। (একটা সংবাদপত্র তুলে ধরলেন) তারা সবাই বলছে, আমার তত্ত্ব নাকি মারা গেছে! (একটু থেমে) আসলে, এটা নতুন কিছু না। গত ১০০ বছর ধরেই জোকারগুলো এমন দাবী করে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনাদের কি প্রশ্ন জাগে না—যদি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে কার্ল মার্কস, কেন বারবার তাকে ‘মৃত’ ঘোষণা করতে হয়?

ফলে আসতেই হলো আমাকে। ওখানে, অল্প সময়ের জন্য হলেও আমার ফিরে আসার অধিকার দাবী করলাম। কিন্তু সেখানেও আমলারা আছে, তাদের নিয়মের ঝুড়িও আছে।

আপনি যা খুশি পড়তে পারবেন, এমনকি দেখতেও পারবেন, কিন্তু ফিরতে পারবেন না। আমি স্বভাবতই প্রতিবাদ করলাম। অনেক সমর্থনও জুটে গেলো। সক্রেটিস বললেন, “বন্দী জীবন অর্থহীন!” গান্ধীজী অনশন করলেন। মাদার জোন্স অবরোধের হুমকি দিলেন। মার্ক টোয়েনও সঙ্গী হলেন তাঁর আজব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বুদ্ধ শান্তির আহ্বানে উচ্চারণ করলেন, “ওঁম!” কিন্তু বাকিরা… পৃথিবীবাসীর মতোই নীরবতায় মগ্ন হলো তারা! আরে বাবা, এই মুহূর্তে তাদের হারানোর আর কি আছে, বলুন তো!

হ্যাঁ, বলতেই পারেন, ওখানেও ঝামেলা বাঁধানোর ওস্তাদ হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে আমার। এবং সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? প্রতিবাদ করলে ওখানেও কাজ হয়।

সুতরাং, অবশেষে তারা বললেন, “ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। তোমাকে ঘন্টাখানেক সময় দিতে পারি মন খুলে কথা বলার জন্য। কিন্তু মনে রেখো, কাউকে উস্কানি দেবে না কোনভাবেই”... তারা বাক-স্বাধীনতায় আস্থা রাখে... তবে একটা বেঁধে দেয়া সীমার মধ্যে... (হাসি) বলতেই হবে, যথেষ্ট উদার তারা...

অবশেষে, আপনারা এখন ঘোষণা করে দিন—মার্কস ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, খুব অল্প সময়ের জন্য, তবে ফিরে এসেছে ঠিক ঠিক। তবে মনে রাখবেন, আমি কিন্তু মার্ক্সিস্ট নই। (হাসি) একবার পাইপারকে বলেছিলাম কথাটা। ও তো ক্ষেপে-টেপে একাকার... ওঃ, আপনাদের তো পাইপারের কথা বলা হয়নি...

(এক চুমুক বিয়ার পান করে)

আমরা তখন লন্ডনে থাকি। জেনি আর আমি আর আমাদের ছোট্ট দুই মেয়ে। সাথে দুটো কুকুর, তিনটা বিড়াল, আর দুটো পাখি। কোনরকমে বেঁচে থাকা আরকি। ডিন স্ট্রিটের এক ঘুপচি ঘর। কাছে শহরের সব আবর্জনার ভাগাড়।

আমরা তখন লন্ডনে, কারণ আমার দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আমাকে। কারণ আমার জন্মভূমি রাইনল্যান্ড আমাকে কোল দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

কেন? কারণ ভয়ংকর এক কাজ করেছি আমি।

‘রাইন সংবাদ’ নামের একটা পত্রিকা সম্পাদনা করতাম আমি। প্রচলিত অর্থে সেটা কোন বিপ্লবী পত্রিকা না। কিন্তু জানেন তো, আমি মনে করি, সবচেয়ে বিপ্লবী কাজ পৃথিবীতে একটাই—সত্য কথা বলা।

রাইনল্যান্ডে তখন গরীব মানুষকে গণহারে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। অপরাধ? ধনীর জমি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ। এই অনাচারের প্রতিবাদ করে একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলাম আমি। ওরা আমার পত্রিকার ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করল। আমি তখন লিখলাম—“গণমাধ্যমের কোন স্বাধীনতা নেই রাইনল্যান্ডে”। আমার বক্তব্য সত্য প্রমাণ করতেই যেন বন্ধ করে দেওয়া হলো ‘রাইন সংবাদ’। শেষ সংখ্যায় তাই লাল কালিতে হেডলাইন করলাম—“বিদ্রোহ করো!”… আমার স্পর্ধায় তিতিবিরক্ত কর্তৃপক্ষ রাইনল্যান্ড থেকে সপরিবারে বহিষ্কার করলো আমাকে।

সুতরাং, চলে গেলাম প্যারিসে। নির্বাসিত মানুষ আর কোথায়ইবা যেতে পারে? সারা রাত ক্যাফেতে বসে দেশে থাকতে কতো শত বিপ্লব করেছেন, কতো হাতি-ঘোড়া মেরেছেন তার গালগপ্প দিয়ে সময় কাটানোর জন্য প্যারিসের চেয়ে ভালো জায়গা আরো ক’টা আছে? হ্যাঁ, আপনি যদি নির্বাসিত হন, প্রথমেই প্যারিসে চলে যান।

প্যারিস ছিলো আমাদের মধুচন্দ্রিমার সময়। একটা ল্যাটিন কোয়ার্টারে একটা ছোট ঘর খুঁজে বের করল জেনি। অসাধারণ ক’টা মাস কাটালাম সেখানে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান পুলিশের কাছ থেকে আমার কীর্তিকথা চলে এলো ফরাসী পুলিশের কাছে। মনে হচ্ছে, শ্রমিকদের অনেক আগেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝে ফেলেছিলো পুলিশ-প্রশাসন...

সুতরাং আমি প্যারিস থেকেও বহিষ্কৃত হলাম।

তখন চলে গেলাম বেলজিয়ামে। সেখানেও বহিষ্কারের শিকার হলাম।

তারপর গেলাম লন্ডনে, যেখানে সারা বিশ্ব থেকেই নির্বাসিত আর শরণার্থী মানুষ জড়ো হয় আশ্রয়ের আশায়।

এ ব্যাপারে ইংরেজদের সহিষ্ণুতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এ নিয়ে তাদের দম্ভ এককথায়— অসহ্য!

(হঠাৎ করে কেশে ওঠেন মার্কস। এমন খুশখুশে কাশি বাকিটা সময়ও থেমে থেমে চলতে থাকে। কাশেন, আর হতাশাসূচক মাথা নাড়েন।)

ডাক্তার বলেছিলো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাশিটা ঠিক হয়ে যাবে। সেটা ১৮৫৮ সালের কথা। (হাসি)

যা-ই হোক, বলছিলাম পাইপারের কথা।

জানেন হয়তো, আমাদের লন্ডনের বাড়ীতে দেশ থেকে বিতাড়িত রাজনৈতিক শরণার্থীরা সবসময়ই আসা-যাওয়া করতো। পাইপার ছিলো তাদেরই একজন। মৌমাছি যেমন ফুলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ, আমার চারপাশে তেমনই ঘুরে বেড়াতো পাইপার। এক নম্বরের চাটুকার আর পরগাছা। আমার মুখ থেকে ঠিক ছয় ইঞ্চি দূরত্ব রেখে কথা বলতো, যেন কোন কৌশলেই এড়াতে না পারি তাকে। সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিলো, আমার কাছেই আমার কথা উদ্ধৃত করা। আমি অনেকবার বলেছি, “পাইপার, দয়া করে আমার কথা আমাকেই শোনাবে না কখনো”।

কতো বড় স্পর্ধা দেখুন, আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলো, আমার ‘ডাস ক্যাপিটাল’ বইখানা ইংরেজিতে অনুবাদ করবে সে! হাহ্! যে কিনা ইংরেজিতে শুদ্ধভাবে একটা বাক্য পর্যন্ত বলতে পারে না সে কিনা...

ইংরেজি খুব সুন্দর একটা ভাষা। শেক্সপীয়ারের ভাষা। আর এক্ষেত্রে সত্যি বলতে কি, শেক্সপীয়ার যদি পাইপারের বলা একটা লাইনও শুনতো, নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করতো!

কিন্তু জেনির দুর্বলতা ছিলো পাইপারের প্রতি। করুণাবশত সে প্রায়ই আমাদের পারিবারিক নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করতো তাকে।

এক সন্ধ্যায় পাইপার ‘মার্ক্সিস্ট সোসাইটি অব লন্ডন’ প্রতিষ্ঠার খবর ঘোষণা করলো।

“মার্ক্সিস্ট সোসাইটি?” আমি জানতে চাইলাম। “সেটা আবার কি?”

“আমরা প্রতি সপ্তাহে আপনার কোন একটা লেখা নিয়ে আলোচনা করি। লেখাগুলো আমরা জোরে জোরে পড়ি, আর প্রতিটা বাক্য ধরে ধরে তার অন্তর্নিহিত অর্থ গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করি। সেজন্যই আমরা নিজেদের মার্কসবাদী হিসেবে পরিচয় দিই। আমরা আপনার প্রতিটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি”।

“মনেপ্রাণে!”

“অবশ্যই, হের ডক্টর মার্কস”। সে আমাকে সবসময় এমন সম্বোধনই করতো। “আর আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবো, যদি আপনি আমাদের আগামী সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিতে সম্মতি দেন”।

“কিন্তু সেটা তো আমি পারি না”।

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, “কেন?”

“কারণ আমি মার্কসবাদী নই”। (জোরে হেসে ওঠেন)

তার বাজে ইংরেজি আমার মাথাব্যাথার কারণ না। কারণ আমার নিজেরটাও নিখুঁত না। সমস্যাটা তার চিন্তাধারা নিয়ে। মানসিকভাবে সে খুব বিহ্বল প্রজাতির। সে আমার প্রতিটা শব্দকে বেদবাক্য মনে করে অযথা ঘোরাঘুরি করতো আর সবার কাছে তার নিজের বিকৃত যুক্তি ও বিচারকে ফলাও করে প্রচার করতো। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, সে কখনোই ভিন্নমত সহ্য করতে পারতো না। একজন ধর্মান্ধ ব্যক্তির মতোই নিজের ধারণাকেই একমাত্র সঠিক বলে ঘোষণা করতো সবসময়।

একবার জেনিকে এ বিষয়ে বলেছিলাম— আমার সবচেয়ে বড় ভয় কী জানো?

জেনি বলেছিলো, মেহনতি মানুষ কখনো বিপ্লবে সফল হবে না —সেটাই তো ভয়?

না, বরং শ্রেণিবিপ্লব আসবে আর সেটার নেতৃত্ব নেবে পাইপারের মতো মানুষ, যারা ক্ষমতার বাইরে থাকলে হয় চাটুকার আর ক্ষমতা পেলেই হয়ে ওঠে দাম্ভিক উৎপীড়ক। তারা সর্বহারা জনতার কথা বলবে, আর পৃথিবীর কাছে আমার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে নিজের সুবিধামতো। নির্বাসন, বহিষ্কার, শালিস, ফায়ারিং স্কোয়াড নিয়ে তারা এক নতুন পুরোহিততন্ত্র জারি করবে, তৈরি করবে নতুন শ্রেণীতত্ত্ব।

আর এসবই ঘটবে সাম্যবাদের নামে। সারা বিশ্বকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য আর সাম্যবাদী সাম্রাজ্যে ভাগ করে তারা স্বাধীনতার স্বপ্নকে শত বছর পিছিয়ে দেবে। তারা আমাদের সুন্দর স্বপ্নটাকে জঘন্য এক জায়গায় নিয়ে যাবে, যা পরিষ্কার করতে বারবার বিপ্লবের প্রয়োজন পড়বে। এটাই আমার ভয়।

না। কিছুতেই আমি পাইপারকে আমার ‘ডাস ক্যাপিটাল’ ইংরেজিতে অনুবাদ করতে দিইনি।

সোহো’র সেই জঘন্য পনেরোটা বছরের ফল আমার বইটা। প্রতিদিন নর্দমার পাশে শুয়ে থাকা ভিখারি আর শহরের আবর্জনা পেরিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর তার লাইব্রেরীতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করা। পড়া আর পড়া... রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়ার চেয়ে একঘেয়ে কাজ আর কি হতে পারে! (একটু ভেবে) হ্যাঁ, আছে। রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে লেখা।

তারপর, অন্ধকার নেমে এলে প্রায়ান্ধকার রাস্তা ধরে ঘরে ফেরা। কোলাহলমুখর চারপাশ— ফেরিওয়ালার হাঁকডাক, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের ভিক্ষাবৃত্তি— কেউ অন্ধ, কারো পা নেই... সবাই বিনাশী বাতাসে শ্বাস নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে একটা পয়সা পাওয়ার আশায়... হ্যাঁ, হতদরিদ্র লন্ডনের চেহারা এমনই।

আমার সমালোচকরা ‘ডাস ক্যাপিটাল’-কে তাচ্ছিল্য করে প্রায়ই বলে, “নিশ্চয়ই মার্ক্সের ব্যক্তিজীবনে কোন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ছিলো, তাই এমন লিখেছে”। আসলে সব মূলাশ্রয়ী লেখক সম্পর্কেই তারা এমন কথা বলে। তাই আমিও বলতে চাই, সোহো’র ঐ মানবেতর জীবনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে যে ভয়ঙ্কর ক্রোধের জন্ম দিয়েছে, তা ‘ডাস ক্যাপিটাল’-এও সঞ্চারিত হয়েছে।

বলবেন, “অবশ্যই সেগুলো বাস্তব, কিন্তু সে শতবর্ষ আগের কথা”। (উত্তেজিত হয়ে ওঠেন) শতবর্ষ আগের কথা! আজ এখানে আসার পথে দেখেছি, তোমাদের শহরের চিত্র, আছে সেই আগের মতোই। দূষিত বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে হেঁটেছি আর দেখেছি আবর্জনাময় রাস্তার পাশে শুয়ে আছে নারী আর পুরুষ। গাদাগাদি করে তারা লড়াই করছে তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচার। ছোট ছোট বাচ্চাদের গলায় গান নেই, বরং আছে করুণ এক সুর— (করুণ সুরে) দুটো পয়সা দিন, স্যর... দুদিন ধরে খেতে পাই না...

(এবার রেগে গিয়ে) আপনারা একে উন্নয়ন বলবেন, কারণ আপনার কাছে নিত্যনতুন গাড়ি আছে, নতুন নতুন ফোনসেট আছে, অত্যাধুনিক বিমানে চড়ে ঘুরে বেড়ান আপনি, রাস্তার দুর্গন্ধ দূরে রাখতে আপনার আছে হাজার রকমের বডি-স্প্রে আর পারফিউম। আর রাস্তার পাশে যারা শুয়ে থাকে, তার বেলা?

(একটা সংবাদপত্র নিয়ে সংবাদপাঠকের ভঙ্গিতে পাঠ করতে থাকে) একটি নিজস্ব প্রতিবেদন : গতবছর যুক্তরাষ্ট্রের মোট প্রবৃদ্ধি— (সুর করে উচ্চারণ করেন) হ্যাঁ, মোট প্রবৃদ্ধি— ছিলো সাত হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার। (দর্শকের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ঢঙে) অসাধারণ! কিন্তু বলুন তো, এ টাকাটা কার ঘরে আছে? কে লাভবান এতে? কে পেলো না কিছুই? (আবার পত্রিকা থেকে পড়া শুরু) পাঁচ শ’র চেয়ে কম ব্যক্তি ২০০০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন। (স্বাভাবিক ঢঙে) আচ্ছা, বলুন তো, যে মা তার সন্তানের মুখে খাবার জোগাতে পারছে না, প্রচন্ড শীতে কাগজ জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার চেষ্টা করে, কারণ জ্বালানি কেনার ক্ষমতা নেই, ঐ পঞ্চাশটা লোক কি এই মায়ের চাইতে বেশি মহৎ, বেশি পরিশ্রমী? যে কারণে সমাজের কাছে এই মায়ের মূল্য তাদের চাইতে কম?

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে কী আমি বলিনি যে, একদিন পুঁজিবাদ অবিশ্বাস্য গতিতে সমাজে সম্পদের পাহাড় গড়বে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে হাতে গোণা কিছু লোক? ধনী আরো ধনী হবে, গরীব হবে আর গরীব। (পত্রিকা থেকে পড়া শুরু) কেমিক্যাল ব্যাংক এবং চেজ ম্যানহাটন ব্যাংকের বৃহত্তম একীকরণ। কুঁড়ি হাজার কর্মী ছাঁটাই। মার্কেটে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি। (পড়া শেষ করে স্বগত) তারপরও তারা বলে, আমার তত্ত্ব মৃত!

অলিভার গোল্ডস্মিথের ‘দ্য ডেজার্টেড ভিলেজ’ কবিতাটা তো শুনেছেন—

(আবৃত্তি) অতিলোভের শিকার হয়ে দেশটা গেলো রসাতলে,

টাকা-কড়ি জমলো শুধু, মানুষ গেলো শুধুই ক্ষয়ে।

হ্যাঁ, ক্ষয়। আপনাদের শহরে আসার পর থেকে আমার শুধু একথাই মনে হচ্ছে বারবার। ঘর-বাড়ী ক্ষয়ে যাচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যত্বও ক্ষয়মুখী।

কিন্তু একটু সামনে যেতেই দৃশ্য পাল্টে গেলো। প্রাচুর্যের প্রদর্শনীর মাঝে যেন হারিয়ে যেতে লাগলাম আমি। নারী-পুরুষ সবার শরীর ঢাকা বহুমূল্য রত্ন আর অবিশ্বাস্য দামী জামাকাপড়ে। তারা হাসছে, খেলছে, অযথা আলাপ করছে সম্পদ, ডিগ্রী আর রাজনীতি নিয়ে। ঝলমলে চারপাশ।

হঠাৎ তীব্র সাইরেনের শব্দে চমকে উঠলাম। কাছেপিঠে কি কোন গোলমাল হয়েছে? কোন ‘সন্ত্রাসের’ সম্মুখীন হয়েছে উঁচুতলা? কেউ কি তবে জাতীয় প্রবৃদ্ধির অংশ নিতে হামলা করেছে কোন জোতদারের উপর, যে কিনা তার ভাগটাই কেড়ে নিয়েছিলো আইনসঙ্গত উপায়ে?

আহ্! কি চমৎকার এই অর্থনীতি! মানুষ এখানে নেমে আসে পণ্যের পর্যায়ে, আর তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে সবচেয়ে বড় পণ্য— টাকা।

(সতর্ক করার মতো করে স্টেজের চারপাশের আলো জ্বলা-নেভা শুরু করে। মার্কস উপরের দিকে তাকিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলেন) তিনারা এটা পছন্দ করছেন না...

(একটু বিরাম। আবার স্মৃতিচারণ শুরু করেন মার্কস। কোমল স্বর।)

সোহো’র সেই ছোট্ট ঘরে আমাদের খাবার ছিলো জেনি’র হাতের গরম স্যুপ আর সেদ্ধ আলু। এক বেকারী বন্ধুর করুণায় আমরা পেতাম টাটকা রুটি। টেবিলের চারদিকে বসে নিত্যকার নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম— আইরিশ মুক্তিযুদ্ধ, নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা, জাতীয় নেতাদের নির্বুদ্ধিতা, উচ্ছিষ্টের লোভে বিরোধীদলের নমনীয়তা, গণমাধ্যমের কাপুরুষতা... আজকের তুলনায় সেসব দিনগুলো একেবারেই অন্যরকম ছিলো, তাই না?

নৈশভোজের পর সবাই মিলে টেবিলটা পরিষ্কার করতাম। তারপর আমি শুরু করতাম কাজ। হাতে সিগারেট, এক গ্লাস বিয়ার। হ্যাঁ, রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত আমি কাজ করতাম। একপাশে আমার বইগুলো স্তূপ করে রাখা, আরেকপাশে সংসদীয় প্রতিবেদনের গাঁটরি। টেবিলের আরেক পাশে বসতো জেনি। আমার হাতের লেখা ছিলো অত্যন্ত জঘন্য, তাই আমার প্রতিটা শব্দকে লিখে রাখার দায়িত্ব ছিলো জেনির উপর। এরচেয়ে ভয়াবহ কাজ কী আপনার জানা আছে আর?

কখনো কখনো মারাত্মক সংকট দেখা দিতো। না, বৈশ্বিক সংকট না। হয়তো কোন বই পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন আমি আমার রিকার্ডো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জেনিকে জিজ্ঞেস করলাম, “আমার রিকার্ডো কোথায়?”

“মানে বলতে চাইছো, প্রিন্সিপালস্ অব পলিটিক্যাল ইকনোমি?”

আসলে, সে ভেবেছে, বইটা আমার পড়া শেষ, তাই ওটা বিক্রি করেছে কিছু পয়সার আশায়।

আমি কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না, “কি! তুমি আমার রিকার্ডোকে বিক্রি করে দিয়েছো!”

“অতো উতলা হয়ো না! গত সপ্তাহে কি আমার মায়ের দেয়া আংটিটাও বন্ধক দিইনি?”

এমনই ছিলো অবস্থা। (দীর্ঘশ্বাস) সবকিছু বন্ধক দেয়া ছিলো আমাদের। বিশেষ করে, জেনির পরিবার যা কিছু দিয়েছিলো। যখন আমরা সেসব উপহার বন্ধক দেয়া শেষ করলাম, আমাদের জামা-কাপড় বিক্রি করা শুরু করলাম আমরা।

এক শীতকাল— লন্ডনের শীত কি ভয়ঙ্কর তা তো জানেনই —একমাত্র ওভারকোটটা ছাড়াই কাটাতে হয়েছে আমাকে। আরেক দিন, রাস্তার তুষারে জমে যাওয়া পা মনে করিয়ে দিয়েছিলো— আগের দিনই বেঁচে দিয়েছি সেগুলো।

‘ডাস ক্যাপিটাল’ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তটা আমরা উদ্যাপন করেছিলাম সবান্ধব এক নৈশভোজের মাধ্যমে। তবে মজার বিষয় হলো, এঙ্গেলস্ টাকা দেয়ায় অনেক দিন আগেই বন্ধক দেয়া বাসনপত্র আর জামাকাপড় ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলাম সেদিন... এঙ্গেলস্... এক মহান মানুষ। তার সম্পর্কে অন্য কোন শব্দ বোধ হয় যথাযথ হবে না। যখন আমাদের ঘরে জল ছিলো না, রান্নার গ্যাস ছিলো না, সারা ঘর ডুবে ছিলো অন্ধকারে, হতাশার আঘাতে হারাতে বসেছি উদ্যম, তখন এঙ্গেলস্ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহায্য করেছে সব বিল শোধ করতে। ম্যানচেস্টারে অনেকগুলো কারখানা ছিলো এঙ্গেলসের বাবার। হ্যাঁ... (মুচকি হেসে) পুঁজিবাদই বাঁচালো শেষমেশ।

তবে সবসময় যে এঙ্গেলস্ আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারতো, তা কিন্তু না। যেমন ধরুন, আমাদের হয়তো ঘরে খাবার নেই, খাবার কেনার টাকাও নেই, সে হয়তো এক বাক্স দামী ওয়াইন পাঠিয়ে দিয়েছে তখন! এক বড়দিনের রাতে, ছয় বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে হাজির হলো এঙ্গেলস্। অথচ তখন আমাদের এমন অবস্থা যে, ক্রিসমাস ট্রি কেনা চরম বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না। তো, কি আর করা। আমরা একটা ক্রিসমাস ট্রি কল্পনা করে তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শ্যাম্পেন গেলা শুরু করলাম। আর এঙ্গেলসের সাথে গলা মিলিয়ে গাইছি... (গুনগুন করে বড়দিনের গান ধরেন মার্কস)

আমি জানি আমার বিপ্লবী বন্ধুরা কি ভাবছিলেন তখন— একজন নাস্তিক হয়ে কিনা মার্কস ধর্মীয় উৎসব পালন করছে!

এটা ঠিক, ধর্মকে আমি জনগণের আফিম হিসেবে তুলে ধরেছি, কিন্তু কেউ আসলে পুরো কথাটা বুঝতেই চায়নি। শুনুন তবে... (একটা বই তুলে নিয়ে পড়া শুরু করেন) “ধর্ম আসলে নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর চালিকাশক্তি, নিষ্প্রাণ পরিবেশের প্রাণ, আর জনগণের জন্য আফিম”। এটা ঠিক, আফিম কোন সমাধান না, কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণা কমাতে এর ব্যবহার হতেই পারে। (মাথা ঝাঁকান) আমার বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা কি আমাকে তা শেখায়নি? আর আমাদের এই পৃথিবীটাও কি ভয়ঙ্কর সব বিষফোঁড়ায় জর্জরিত না?

প্রায়ই জেনির কথা ভাবি। (বিরাম নেন। চোখ ডলেন।) আমাদের দুই মেয়ে, জেনিচেন আর লরাকে নিয়ে আমাদের সব মালপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলাম আমরা।

ডিন স্ট্রিটের সেই অসহ্য স্যাঁতস্যাঁতে ঘরেই সে জন্ম দেয় আরো তিন সন্তানের। বাচ্চাগুলোকে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে কি প্রাণপণ চেষ্টা তার! কিন্তু একে একে সবার মৃত্যু দেখতে হলো আমাদের... গুইডো, হাঁটার আগেই চলে গেলো আমাদের ছেড়ে। ফ্রান্সেসকা, মাত্র এক বছরেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলো বেচারা। ওর কফিনের খরচ দিতে ৩ পাউন্ড ধার করতে হয়েছিলো আমাকে... আর মুশ। আট বছর বেঁচেছিলো ছেলেটা। শুরুতেই বোধহয় কিছু একটা গড়মিল হয়েছিলো, মাথা ছাড়া শরীরের বাকি অংশ বাড়েনি কখনো। যে রাতে সে মারা যায়, আমরা সবাই ওকে ঘিরেই কাটিয়েছি সারাটা রাত।

ইলিনর জন্মানোর পর আমরা খুব ভয়ে ছিলাম আসলে। কিন্তু সে ছিলো খুবই শক্ত ধাঁচের। তাও ভালো যে ওর বড় দুই বোন ছিলো। ওরা কোনমতে টিকে গিয়েছিলো আরকি।

জেনিচেনের জন্ম প্যারিসে, প্যারিস প্রেমিকাদের জন্য অসাধারণ, কিন্তু শিশুদের জন্য ভয়াবহ। ওখানের বাতাসটাই যেন কেমন… আমাদের দ্বিতীয় সন্তান লরা, জন্ম ব্রাসেলসে… ব্রাসেলসে যেন কেউ না জন্মায়।

লন্ডনে আমাদের টাকা-পয়সা ছিলো না। কিন্তু প্রতি রবিবারই আমরা পিকনিক করতাম। ঘণ্টা দেড়েক হেটে সবাই মিলে গ্রামের দিকে চলে যেতাম। জেনি, আমি, বাচ্চারা আর লিনচেন… হ্যাঁ, লিনচেনের ব্যাপারেও বলবো আপনাদের… লিনচেন মাংস রান্না করে নিয়ে যেতো। আমরা চা, রুটি, চিজ আর বিয়ার খেতাম। ইলিনর সবচেয়ে ছোট, কিন্তু সেও বিয়ার খেতো তখন।

টাকা নেই, কিন্তু বাচ্চাদের তো বেড়ানোটা খুব দরকার। একদিন তাই বাড়ীভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্রান্সের সৈকতে পাঠিয়ে দিলাম। আরেকবার, আমাদের বাজারের টাকা দিয়ে একটা পিয়ানো কিনে ফেললাম, কারণ আমার প্রিয় মেয়েরা গান খুব ভালোবাসে।

বাবার কাছে সব সন্তানই সমান, পক্ষপাতিত্ব তাকে মানায় না। কিন্তু ইলিনরের বিষয়টা আলাদা। আমি যদি জেনিকে বলতাম, “ইলিনর খুব অদ্ভুত মেয়ে!” সে জবাব দিতো, “কার্ল মার্কসের মেয়ে আর দশ জনের মতো স্বাভাবিক হবে, এটা আশা করো কিভাবে?”

ইলিনর ছিলো সবচেয়ে ছোট, কিন্তু সবার চেয়ে মেধাবী। একবার ভাবুন তো এক আট বছর বয়সী বিপ্লবীর কথা! ১৮৬৩ সালে ওর বয়স ছিলো মাত্র আট। পোল্যান্ড ঐ বছর রাশিয়ান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। টুসি— আমরা আদর করে এই নামেই ডাকতাম ওকে— এঙ্গেলসের কাছে একটা চিঠি লিখলো যাতে পোল্যান্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বোধন করেছিলো ‘পোল্যান্ডের সাহসী সৈনিক” হিসেবে। যখন ওর নয় বছর বয়স, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধে জেতার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিয়ে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের কাছে চিঠি লিখেছিলো টুসি!

ঐ বয়সেই সে সিগারেট টানতো, বড়দের মতোই ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিতো। কল্পনা করুন এক শিশুর কথা, যে কিনা ওয়াইনের গ্লাসে চুমু দিতে দিতে খেলার পুতুলটাকে সাজাচ্ছে! যখন ওর দশ বছর বয়স, তখন সে আমার সাথে দাবা খেলতো। আর সত্যি বলতে কি, তাকে হারাতে বেশ কষ্ট হতো আমার।

তখন ওর পনেরো বছর বয়স। রবিবার ‘প্রভূর দিন’ বিধায় রবিবার কোন কাজকর্ম, অনুষ্ঠান আয়োজন নিষিদ্ধ ছিলো। এ রীতির বিরুদ্ধে মাঠে নামলো ইলিনর। এক রবিবার সেন্ট মার্টিন হলে ‘সানডে ইভনিং ফর পিপল’ নাম দিয়ে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করলো সে। হ্যান্ডেল, মোজার্ট, বিটোভেন সহ অনেক খ্যাতিমান শিল্পীকে নিয়ে এলো অনুষ্ঠানে। দুই হাজার লোক ছিলো সেখানে। কানায় কানায় ভর্তি হলঘর। অবৈধ জেনেও কেউ কিছু করার সুযোগ পায়নি সেদিন। সেদিনই শিখলাম— আইন ভঙ্গ করতে চাইলে জড়ো করো দুই হাজার লোক, আর শিল্প।

আমি প্রায়ই ইলিনর আর ওর বোনদের পড়ে শোনাতাম শেক্সপীয়ার, এস্কিলাস আর দান্তের বইগুলো। ওর ঘরটা আদতে হয়ে উঠেছিলো এক টুকরো শেক্সপীয়ার মিউজিয়াম। ‘রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট’ তার মুখস্ত ছিলো। তারপরও সে আমাকে বারবার ওটা পড়ার আব্দার জানাতো। বিশেষ করে সেই অংশটা, যেটায় জুলিয়েটকে প্রথম দেখে রোমিও—

তার গালের উজ্জ্বলতা ঐ নক্ষত্রদের লজ্জা দেবে,

দিনের আলো যেন প্রদীপ শুধু; স্বর্গীয় সে চোখ

হাওয়া যেন বয়ে যায় উষ্ণ ছোঁয়ার প্রত্যাশায়

পাখিরা গাইবে আর ভাববে রাতে কেন ছিলাম না আমি...

তবে টুসির সাথে থাকার একটা বিপদও ছিলো। একটা বাচ্চা যদি আপনার প্রতিটা যুক্তির ভুল ধরে, আপনার মুখে মুখে তর্ক করে, তখন তাকে সামলানো কি যা-তা ব্যাপার! আমার লেখা নিয়ে ও প্রায়ই আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হতো। যেমন ধরুন, ‘ইহুদী প্রশ্নে’ নামক আমার যে প্রবন্ধটা আছে— মানতে বাধ্য হচ্ছি, বিষয়টা বোঝা বেশ কঠিন— ইলিনর সেটা পড়েই আমার সাথে তর্ক শুরু করলো, “পুঁজিবাদের প্রতিনিধি হিসেবে কেন তুমি শুধু ইহুদীদের উল্লেখ করলে? শুধু তারাই তো আর বাণিজ্যিক লোভের বিষে আক্রান্ত না”।

আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, “আমি ইহুদিদের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখিয়েছি শুধু। তাদেরকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য না”। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ইহুদিদের প্রতীক ‘জিউশ স্টার’ পরা শুরু করলো ও। আর ঘোষণা দিলো, “আমি এখন থেকে ইহুদী”। আমি আর কি বলবো! কাঁধ ঝাকিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম বিষয়টা। কিন্তু ইলিনর বলে উঠলো, “এটা কিন্তু খাঁটি ইহুদীসুলভ অঙ্গভঙ্গী”। মাঝে মাঝে এমন সব ঝামেলা বাধায় না…

টুসি জানতো, আমার বাবা ধর্মান্তরিত খৃস্টান ছিলেন। আসলে জার্মানীতে ইহুদী হিসেবে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য কাজ। অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায়ই কি অবস্থা রকম না? আমার যখন আট বছর বয়স, বাবা আমাকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দেন। বিষয়টা কৌতুহলী করে তোলে ওকে। একদিন বলে, “আচ্ছা মুর” —আমার শ্যামলা বর্ণের জন্য আমার পরিবার আমাকে এ নামেই ডাকতো— “তুমি তো ধর্মান্তরিত হয়েছিলে। তাহলে এর আগে কি তোমার খৎনা করা হয়েছিলো?”… সংকোচ বলতে কিছু জানতো না মেয়েটা!

মাঝে মাঝে খুব উল্টাপাল্টা কাজ করতো ইলিনর। একবার ওর জিউশ স্টারের পাশাপাশি জেসাস ক্রসও গলায় ঝোলাতে শুরু করলো ও। না, খৃস্টান ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণই ছিলো না ওর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলা আইরিশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনেই ওর এই কাণ্ড। আর ওকে আইরিশ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানিয়েছিলো এঙ্গেলসের প্রেমিকা লিজি বার্নস্।

একটা কারখানায় চাকরি করতো লিজি। লেখাপড়া জানতো না। ওদিকে এঙ্গেলস্ নয়টা ভাষায় দক্ষ। আপনারা হয়তো ভাবছেন, ওদের ভাবের আদান-প্রদান তো তাহলে বেশ ঝামেলাপূর্ণ! না, কারণ মনে রাখতে হবে, তারা পরস্পরকে ভালোবাসতো।

আইরিশ মুক্তিযুদ্ধে খুবই তৎপর ছিলো লিজি।

টুশি প্রায়ই ওদের ঘরে যেতো। দু’জনে মেঝেতে বসে গ্লাসের পর গ্লাস ওয়াইন খেতো আর ঘুমের কোলে হারানোর আগ্ পর্যন্ত গলা ছেড়ে আইরিশ গান গাইতো।

এক ভয়ঙ্কর রাতের কথা মনে পড়ছে। সে রাতে সোহো’র দুই আইরিশ মুক্তিযোদ্ধাকে জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝোলালো ইংরেজ সরকার। আমি জানি, এখন আর কাউকে ফাঁসিতে ঝোলান না আপনারা। অনেক সভ্য হয়েছেন কিনা। তাই তো ফাঁসির বদলে গ্যাসচেম্বারে পাঠান, নয়তো বিষাক্ত ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দেন শিরায়, অথবা ইলেকট্রিকের আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলেন আপদ। আপনাদের ব্যাপারই আলাদা... যা-ই হোক, ইংল্যান্ডের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ‘অপরাধে’ সেদিন তারা দুই তরুণকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলো। ইলিনর তো কেঁদে কেঁদেই সারা।

আমি বললাম, “টুসি, তোমার বয়স মাত্র পনেরো। এখনই ভয়ঙ্কর পৃথিবীর সাথে নিজেকে জড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই”। তাতে ও কি উত্তর দিলো জানেন? বললো, “সেটাই আসল বিষয়, মুর। আমার বয়স তেরো না, চৌদ্দও না। পনেরো বছর হয়েছে আমার বয়স”।

হ্যাঁ, তার বয়স তখন পনেরো। আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসা যে কোন সুশ্রী ছেলেকেই মোহাবিষ্ট করে ফেলার ক্ষমতা ছিলো ওর। তবে সে রাজনীতিতে যতোটা চতুর ছিলো, ভালোবাসার ক্ষেত্রে ছিলো একেবারেই গর্দভ প্রজাতির। প্যারিসের ‘হিরো’ লিসাগ্যারে পাগল করেছিলো ওকে। তবু ভালো, ছেলেটা অন্তত ফরাসী ছিলো।

জেনিচেনের প্রেমিক ছিলো ইংরেজ। ইংরেজ ছেলেরাও হয় ইংরেজ খাবারের মতো। এর বেশি আর কি বলতে পারি আমি?

আর লরার প্রেমিক ছিলো লা ফার্গ। এক নম্বরের বেহায়া ছিলো ছেলেটা। যেখানে সেখানে এমনভাবে লরার পাছায় হাত দিতো, যেন এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার! আর জেনিও তার পক্ষ নিয়ে বলতো, “জানো তো, ওর পরিবার কিউবা থেকে ফ্রান্সে এসেছে। এটা আসলে ক্রিওল রেওয়াজ”। এমন ভাবে বলতো, যেন কিউবার সবাই আরেকজনের পাছায় হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়! (দীর্ঘশ্বাস)

জেনি সবসময় আমাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতো। শুধু আমার ফোঁড়ার যন্ত্রণাই কমাতে পারলো না বেচারি... (শিউরে ওঠেন মার্কস) আপনাদের কখনো কি বিষফোঁড়া হয়েছে? এর চেয়ে জঘন্য রোগ আর হয় না। সারা জীবন এরা আমার সাথে জুড়ে ছিলো। এদের কারণেই ঐ ছাগলেরা মন্তব্য করে, “পুঁজিবাদের উপর মার্ক্সের এতো ক্ষোভের আসল কারণ তার বিষফোঁড়াগুলি”। আহাম্মকের দল! যেসব বিপ্লবীর বিষফোঁড়া হয়নি তাদেরকে কি বলবি রে ছাগল?

অবশ্য ওদের খোঁড়া যুক্তির অভাব পড়েনি কখনোই— অমুকের বাবা মারধর করতো প্রচুর; তমুক মাত্র দশ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের আদর-ভালোবাসা পেয়েছিলো; অমুক কখনো জানতোই না, কিভাবে টয়লেট ব্যবহার করতে হয়… ভাবটা এমন— অস্বাভাবিক জীবন যাপন না করলে কেউ শোষণকে ক্ষতিকর বলে মনে করে না! সব যুক্তির পাল্টা-যুক্তি ওদের কাছে পাবেন, শুধু একটা ছাড়া— নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুঁজিবাদ মানুষের জীবনীশক্তি ধ্বংস করে ফেলে, আর তার ফলেই জন্ম নেয় বিদ্রোহ। এ কথার মুখোমুখি হলেই সবাই ল্যাজ গুটিয়ে পালায়...

ওহ্, তারা এখন বলে বেড়ায়, আগের চেয়ে পুঁজিবাদ অনেক বেশি মানবিক হয়ে উঠেছে। আসলেই? এই তো ক’বছর আগের কথা—রাষ্ট্রযন্ত্রের ঘেরাটোপ পেরিয়েই পত্রিকায় বেরিয়েছিলো খবরটা—কারখানার গেটে তালা দিয়ে রাখায় অগ্নিকাণ্ডের সময়ে বেরোতে না পেরে দগ্ধ হয়ে প্রাণ গেছে অসংখ্য শ্রমিকের।

হয়তো আমার ক্রোধের আগুনের সাথে পাল্লা দিয়েই বেড়েছে বিষফোঁড়ার জ্বালা। পাছায় একটা ফোঁড়া নিয়ে চলাফেরা করা কি সহজ কাজ? না-না, ডাক্তারের কথা বলবেন না আমায়। আমার চেয়েও কম জানে এই ডাক্তারেরা। আমার গায়ের ফোঁড়া সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানবে কি করে ওরা!

(বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেন)

আমি তখন ঘুমাতে পারতাম না। তারপর একদিন হঠাৎ করেই এর ওষুধ আবিষ্কার করলাম আমি— জল। হ্যাঁ, জল। এর পর থেকে কুসুমগরম জলে কাপড় ভিজিয়ে ফোঁড়ার উপর ধরে রাখতো জেনি। মাঝরাতে ব্যাথায় কেঁদে উঠতাম যখন, ঘন্টার পর ঘন্টা আমার ফোঁড়ায় উষ্ণতার জোগান দিতো জেনি। কখনো জেনি না থাকলে সঙ্গী হতো লিনচেন।

(কি যেন ভাবলেন একটু) হ্যাঁ, লিনচেন। সোহোতে যখন আমরা চরম অর্থকষ্টে দিন যাপন করছিলাম, তখন জেনির মা লিনচেনকে পাঠালেন জেনি আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্যে। ক’টা টাকার জন্য যখন আমাদের আসবাবপত্রও বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছি, ঠিক তখন আমাদের দেখাশোনার জন্য শ্বশুরবাড়ী থেকে পেলাম কিনা এক চাকরানি! অভিজাত পরিবারের নিয়ম-কানুনই আলাদা! টাকার জন্য যখন আপনি হন্যে হয়ে উঠেছেন, তখন শ্বশুরবাড়ী আপনাকে টাকা দেবে না, বরং পাঠাবে দামী জামাকাপড়, রূপোর বাসনপত্র, আর চাকরানি! আসলে, ততোটা মন্দ নয় ব্যাপারটা। অন্তত, উপহার হিসেবে পাওয়া জামাকাপড় আর রূপোর বাসনপত্র বন্ধকী দোকানে জমা দিয়ে টাকা আনতে পারে অনায়াসে। আসার পর থেকেই লিনচেন বহুবার এমন কাজ করেছে... তবে আমাদের কাছে সে কখনোই চাকরানি ছিলো না। বাচ্চারা ওকে মায়ের মতোই সম্মান করতো। ওর প্রতি জেনির ভালোবাসাও ছিলো সীমাহীন। জেনি যখন অসুস্থ ছিলো, প্রতিটা মুহূর্ত ওর পাশে থেকেছে লিনচেন।

অবশ্য, লিনচেনকে নিয়ে জেনি আর আমার মধ্যে ঝামেলাও কম হয়নি। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন জেনি বললো, “আজ সকালে দেখলাম, লিনচেনের দিকে তাকিয়েছিলে তুমি...”

“তাকিয়েছিলাম মানে? কি বোঝাতে চাইছো?”

“তাকিয়েছিলে মানে তাকিয়েছিলে... একটা মেয়ের দিকে ছেলেরা যেভাবে তাকিয়ে থাকে, সেভাবে...”

(হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন) এটা এমনই এক আলাপ যার কোন শুভ সমাধান সম্ভব না।

ডিন স্ট্রিটের সেই ছোট্ট ঘরে এভাবেই চলছিলো আমাদের জীবন। আর বাইরে লন্ডন... ১৮৫৮ সালের লন্ডন কেমন ছিলো, ধারণা করতে পারেন? কাঁধে খাবারের পসরা নিয়ে কিছু মেয়ে সাধাসাধি করছে পথচারীদের। বাঁদরনাচ দেখাচ্ছে বাঁদরওয়ালা। বেশ্যা, যাদুকর, ভেল্কিবাজ, ফেরিওয়ালা, বাদক... সবাই চিৎকার করে, নয়তো গান গেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় রত। আর হয়তো আইরিশ বীরগাথা গেয়ে ভিক্ষা করছে কোন মেয়ে। প্রতি সন্ধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ডিন স্ট্রিটের বাসায় ঢোকার পথে এমনটাই দেখেছি আমি, শুনেছি আমি। রাস্তার বাতিগুলো মাত্র জ্বলতে শুরু করতো তখন। কাদা আর আবর্জনার ফাঁক গলে বাড়ীর পথে চলতে চলতে শুধু ভাবতাম—এই মানুষগুলোই অদূরের ধনী এলাকার রাস্তাগুলো ঝকঝকে-তকতকে রাখতে দিবারাত্র কি কষ্টটাই না করে! (দীর্ঘশ্বাস) অবশ্য এটাও ভাবতাম, যে মানুষটা ‘ডাস ক্যাপিটাল’ লেখার মাধ্যমে পুঁজিবাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করেছে, স্বাভাবিক কারণেই তো সে এই আবর্জনার মধ্য দিয়েই নিজের পথ করে নেবে।

এই আবর্জনাময় রাস্তা নিয়ে আমার কোন অনুযোগে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাতো না জেনি। বরং সে বলতো, “তোমার ‘ডাস ক্যাপিটাল’ পড়ার সময় আমার এমনই অনুভূতি হয় কিন্তু!” আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলো সে। কখনোই ছাড় দিতো না আমাকে। বলতেই হবে, এ ব্যাপারে অত্যন্ত সৎ ছিলো সে। আর একজন সৎ সমালোচক তো সাংঘাতিক হবেই!

(‘ডাস ক্যাপিটাল’ বইটা তুলে ধরে) এটা তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। পণ্য, ব্যবহার মূল্য, বিনিময় মূল্য ইত্যাদি নিয়ে বইয়ের শুরুতেই যে আলোচনা আমি করেছি, ও ভয় পেতো পাঠক এতে বিরক্ত হবে। বলতো, “বইটা খুব বেশি বড়, অনেক অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে ভর্তি”। এক্ষেত্রে যে শব্দটা ও ব্যবহার করতো সেটা হয়তো আপনি ভাবতেও পারবেন না— ‘পীড়াদায়ক’। কি অদ্ভুত!

আমাদের বন্ধু, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী পিটার ফক্সকে আমি বইটার একটা কপি উপহার দিলে সে বলেছিলো— “মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে একটা হাতি উপহার দিয়েছে”। জেনি প্রায়ই আমাকে কথাটা মনে করিয়ে দিতো।

হ্যাঁ, জেনি বলতো, এটা নাকি আসলেই একটা হাতির মতো বিরাট। আমিও তখন বলতাম, এটা তো কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো না, এটা একটা বিশ্লেষণ। আম-জনতার জন্য না, শুধু যে নিজেকে গড়ে তুলতে চায়, তার জন্যই লেখা ‘ক্যাপিটাল’।

“হোক না বিশ্লেষণ। কিন্তু মেনিফেস্টোর মতোই তীব্র আবেদন থাকলে ক্ষতি কি ছিলো?” জেনি বলতো। “এক ভয়ংকর আতঙ্ক গ্রাস করছে ইউরোপকে... পুঁজিবাদের বিনাশ হবে এবার... এমন একটা উত্তেজনা তো তৈরি করাই যেতো!”

তারপর জেনি ‘ডাস ক্যাপিটাল’ থেকে একটা লাইন পড়ে শোনাত—বলা বাহুল্য, তা-ও আমাকে খোঁচানোর জন্য— (টেবিল থেকে বইটা তুলে নিয়ে পড়বেন) “যে সমাজে পুজিতান্ত্রিক উৎপাদনধারা বিরাজ করে সেখানে তারা নিজেকে উপস্থাপন করে পণ্যের এক বিপুল আধার হিসেবে”। তারপর বলতো, “শুরুতেই এমন কিছু থাকলে পাঠক তো বই খুলেই ঘুমিয়ে পড়বে!”

আচ্ছা, আপনাদের কাছে জানতে চাই— আসলেই কি বইটা খুব বেশি একঘেয়ে? (একটু ভাবেন) হতে পারে, একটু একঘেয়ে। আমি এটা বলেওছিলাম জেনিকে। জবাবে কি বললো জানেন? “একটু একঘেয়ে বলে পৃথিবীতে কোনকিছু নেই”।

ভুল বুঝবেন না কিন্তু। আসলে, ‘ডাস ক্যাপিটাল’-কে জেনি একটা গভীর বিশ্লেষণ বলেই মনে করতো। কারণ এটা দেখিয়েছে, ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে কেমন করে পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তির অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি ঘটায় আর পৃথিবীর বুকে এক অভূতপূর্ব সম্পদের সমাহার তৈরি করে। আর তার পর নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণেই সে এমনভাবে সেই সম্পদ বিতরণ করে, যার ফলে শ্রমিক ও পুঁজিপতি দুই পক্ষেরই মানবিক সব বোধ নষ্ট হয়ে যায়। আর এই স্বভাবের কারণেই এটা নিজের হন্তারকের জন্ম দেয়, যা আরো মানবিক ব্যবস্থার জন্য পথ ছেড়ে দেয়।

কিন্তু জেনি সবসময়ই জানতে চাইতো, “যাদের জন্য আমাদের এতো ত্যাগ তাদের কাছে কি আমরা সত্যিই পৌঁছতে পেরেছি?”

একদিন সে আমাকে বললো, “তুমি কি জানো, কেন সেন্সরবোর্ড এটাকে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে? কারণ বিষয়টা তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি, আর ধরেই নিয়েছে—বাকিরাও বুঝবে না কিসসু”।

আমি ওকে মনে করিয়ে দিলাম—‘ডাস ক্যাপিটাল’ বেশ ভালো রিভিউ পাচ্ছে। ও আমাকে পাল্টা মনে করিয়ে দিলো, রিভিউগুলো আদতে এঙ্গেলস্ই নানান ছদ্মনামে লিখেছে...

আমি তখন বললাম, “আসলে তুমি আমার সঙ্গে সুখী নও বলেই হয়তো আমার কাজের এতো সমালোচনা করো সবসময়”।

“মানে! ও, তুমি আসলে মানতেই পারছো না যে, তোমার কাজের সমালোচনাও হতে পারে। তাই এখন ব্যক্তিগত আক্রমণ করছো। হ্যাঁ মুর, এতে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিও মিশে আছে সত্য, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই ভিন্ন ব্যাপার”।

ব্যক্তিগত অনুভূতি। হ্যাঁ, তখন সত্যিই খুব খারাপ সময় যাচ্ছিলো জেনির। হয়তো আমিও দায়ী ছিলাম সেজন্য। কিন্তু আমি জানতাম না— কি করে জেনির যন্ত্রণা কমানো যায়।

আপনাদের অবশ্যই বুঝতে হবে, আমরা যখন প্রেমে পড়ি তখন আমার বয়স ছিলো সতেরো, আর জেনির ঊনিশ। লালচে বাদামী চুল আর গাঢ় চোখের অপরূপা ছিলো জেনি। কোন কারণে ওর পরিবার আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলো। তারা ছিলো অভিজাত। আর অভিজাতরা সবসময়ই বুদ্ধিজীবি পছন্দ করে— যেজন্য তারা সুযোগ পেলেই বুদ্ধিজীবি সাজার চেষ্টা করে। গ্রীক দর্শন নিয়ে জেনির বাবার সাথে আমি লম্বা সময় আলোচনা করতাম। আমি থিসিসও করেছি ডেমোক্রিটাস আর হেরাক্লিটাসের উপর। তখন থেকেই আমার মাথায় ঢোকে— দার্শনিকরা শুধু পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু আসল কাজটা ছিলো— এটাকে বদলানো।

যখন আমি জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হলাম, জেনিও প্যারিসে চলে এলো। সেখানেই বিয়ে করলাম আমরা। জেনিচেন আর লরার জন্ম হলো সেখানেই। কাজ নেই কর্ম নেই, তবু আমরা সুখে ছিলাম। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতাম ক্যাফেতে বসে। ওদেরও পকেট ফাঁকা। কি একটা দল ছিলো আমাদের! বিপুলদেহী নৈরাজ্যবাদী ব্যাকুনিন; সুদর্শন নাস্তিক এঙ্গেলস্; সাধুসুলভ কবি হেইন; হতচ্ছাড়া স্টার্নার। আর প্রাউডোন, যিনি স্লোগান দিয়েছিলেন— “সম্পত্তি চুরি গেছে... তবু কিছুটা ফেরত চাই!”

প্যারিসে দারিদ্র্যের রকম এক, লন্ডনে আরেক। আমরা লন্ডনে এলাম দুই সন্তানসহ। কিছুদিনের মধ্যেই জেনি আবার সন্তানসম্ভবা হলো। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে একটা ঘর, যেখানে সবসময় কেউ না কেউ অসুস্থ থাকে, সেখানে আমাদের সন্তানদের থাকতে হচ্ছে বলে জেনি আমাকেই দোষারোপ করছে।

জেনির গুটি বসন্ত হলো। সেরে উঠলেও মুখে কয়েকটা দাগ থেকেই গেলো। আমি সান্ত্বনা দিলাম, “তুমি আগের মতোই সুন্দর আছো”। কিন্তু লাভ হলো না মোটেই।

আমি আশা করি, আপনারা জেনিকে বুঝবেন। ও আমার জন্য যা করেছে তার কোন তুলনা হয় না। বাকি সবার মতো আমি চাকরি করতে পারবো না —এই সত্যটা ও মেনে নিয়েছিলো। অবশ্য আমিও একবার চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। রেলওয়েতে কেরানির চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম একবার। ওরা উত্তর দিলো, “ডক্টর মার্কস, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন জেনে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। দর্শনে ডক্টরেট প্রাপ্ত কেউ এর আগে আমাদের এখানে কেরানির পদে চাকরি করেনি। তবে এ কাজের জন্য এমন একজন লোক প্রয়োজন যার হাতের লেখা সহজে পড়া যায়। ফলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনার আবেদন আমরা খারিজ করছি।’ (শ্রাগ করলেন মার্কস)

জেনি আমার তত্ত্বের সাথে একমত পোষণই করতো, কিন্তু তার ভাষায়, আমার “উচ্চ স্তরের ভণ্ডামি” ও সহ্য করতে পারতো না। সে তো প্রায়ই বলতো, “মাটিতে নেমে এসো, হের ডক্টর”।

ও চেয়েছে, আমি এমনভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করি, যেন সাধারণ শ্রমিকও তা বুঝতে পারে। আমি বলতাম, “আমিও সেটা চাই। কিন্তু তার জন্য তো আগে বুঝতে হবে শ্রমের মূল্যতত্ত্ব। বুঝতে হবে, শ্রমশক্তি এমন একটা বিশেষ পণ্য যার মূল্য রোজগারের যে উপাদান তার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। আবার এটা কিন্তু অন্য সব পণ্যের মূল্যও নির্ধারণ করে যা সবসময়ই শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি হয়”।

আমার কথায় জেনি মাথা নেড়ে বলত, “উহুঁ, এভাবে হবে না। বরং তোমাকে বলতে হবে—আপনাদের নিয়োগকর্তা ঠিক ততটাই মজুরি দেয় যতটা হলে আপনারা কোনমতে জীবন ধারণ করতে পারবেন, এবং তাদের জন্য কাজ করতে পারবেন। কিন্তু আপনাদের যা দেয় তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি লাভ সে করে। আর এভাবেই তারা ধনী থেকে আরো ধনী হয়, আর আপনারা গরীবই থেকে যান”।

ঠিক আছে, ধরে নিলাম, সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত এক শত জন মানুষও নেই যারা আমার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব বুঝতে পেরেছে। (রাগতে থাকেন) কিন্তু এটা এখনও ধ্রুব সত্য!

এইতো গত সপ্তাহের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম অধিদপ্তরের একটা রিপোর্ট পড়ছিলাম। এই যে, এখানেই এটা আছে। (একটা রিপোর্ট দেখিয়ে) আপনাদের শ্রমিক ক্রমাগত আরো বেশি পণ্য উৎপাদন করছে, কিন্তু তাদের বেতন মোটেই বাড়ছে না। ফলাফল কি দাঁড়ালো? ঠিক আমি যা বলেছিলাম। এ্যামেরিকার জাতীয় সম্পদের ৪০ শতাংশ সম্পত্তি দখল করে রেখেছে দেশটির ১ শতাংশ ধনী মানুষ। হ্যাঁ, এটাই পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় নজির। কারণ এটাই সেই দেশ, যে দেশটা বিশ্বের সম্পত্তি শুষে নিয়েই বসে থাকেনি, বরং মনোনিবেশ করেছে নিজের দেশটাকেও শুষে খেতে।

আমার তত্ত্বগুলো স্বভাবতঃই জটিল। জেনি তাই সবসময় সেগুলো সহজবোধ্য করার চেষ্টা করতো। “আসলে তুমি প্রথমত একজন আঁতেল, আর দ্বিতীয়ত বিপ্লবী”, আমাকে বলতো। “তোমার বুদ্ধিজীবি পাঠকদের কথা ভুলে যাও; শ্রমিকদের জন্য লেখো”।

ও সবসময় বলতো— আমি নাকি উদ্ধত আর অসহিষ্ণু। “কেন তোমরা বুর্জোয়াদের চেয়ে অন্য বিপ্লবীদের প্রতি তীব্র আক্রমণ শাণাও?” জেনি প্রশ্ন করতো।

যেমন প্রুধো। লোকটা বুঝতেই পারতো না যে, প্রথমে আমাদের অবশ্যই পুঁজিবাদের হাতে নির্মিত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাতে হবে, তারপর সেগুলো দখল করতে হবে। প্রুধো ভাবতো, আমাদের আরো সরল সমাজে ফিরে যাওয়া উচিৎ। তাই তো সে লিখলেন—‘দারিদ্রের দর্শন’। আর আমি পাল্টা আরেকটা বই লিখলাম— ‘দর্শনের দারিদ্র’। ভেবেছিলাম, চমৎকার একটা জবাব দিয়েছি। কিন্তু জেনি এটাকে ‘অপমানজনক’ পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করলো। (দীর্ঘশ্বাস) আমার মনে হয়, আমার চেয়ে অনেক ভালো মানুষ ছিলো জেনি।

সব ছেঁড়ে-ছুঁড়ে আমাকে লন্ডনের শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে উৎসাহ জোগাতো জেনি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভায় যখন আমাকে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলো, জেনিও আমার সঙ্গে ছিলো। ১৮৬৪ সালের শেষ দিক। দুই হাজার শ্রমিকে সেন্ট মার্টিন হল তখন কানায় কানায় পূর্ণ... (মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এলেন মার্কস। তারপর হাত উঁচিয়ে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, যেন কোন শ্রমিক সমাবেশে উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছেন)

“যেসব বৈদেশিক নীতি অপরাধের জন্ম দেয়, জাতীয় মূল্যবোধ নিয়ে খেলা করে, জনগণের রক্ত আর সম্পদ নিয়ে হোলি খেলে— সেসব রুখতে সব দেশের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সীমানা পার হয়ে আমাদের এক হতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে নৈতিকতা আর ন্যায্যতার সরল আইন প্রতিষ্ঠা করা যায়... (স্লোগানের ভঙ্গিতে) দুনিয়ার মজদুর... এক হও”। (একটু বিরতি)

জেনির খুব ভালো লেগেছিলো কথাগুলো... (এক চুমুক বিয়ার খান)

জলের লাইন কাটা, গ্যাসের লাইন কাটা; তবু সংসারটাকে চালিয়ে গেছে জেনি। তবে নারীমুক্তির বিষয়ে ও কোন ছাড় দিতো না কখনো। বলতো, ঘরে বসে বাচ্চাকাচ্চা আর রান্নাঘর সামলাতে সামলাতে মেয়েদের সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ঘরে বসে থাকতে অস্বীকার করলো জেনি।

আমার তত্ত্বে নারীমুক্তির কথা বললেও বাস্তবে আমি নারীদের সমস্যা নিয়ে কিস্সু জানি না—এমনটাই দাবি ছিলো ওর। বলতো, “তুমি আর এঙ্গেলস নারী-পুরুষের সমতার কথা বললেও বাস্তবে তার চর্চা করো না”। কি আর বলার আছে আমার...

ও মনেপ্রাণে আইরিশদের মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করতো। একবার রাণী ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন, “আইরিশরা অন্যান্য সভ্য জাতির মতো নয়, এরা একেবারে নচ্ছার একটা জাতি”।

জেনি তখন লন্ডনের পত্রিকায় লিখলো, “শুধু স্বাধীনতা চাওয়ার অপরাধেই আইরিশ বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝোলায় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড কী তাহলে সভ্য দেশ?”

আপনাদের কিভাবে বোঝাবো, আমাদের ভালোবাসা কতোটা তীব্র! অবশ্য লন্ডনে নারকীয় একটা সময় পার করেছি আমরা। কিন্তু আমাদের প্রেম ছিল অটুট। হঠাৎ করে, কী যে একটা হয়ে গেলো... কেন, জানি না এখনো। জেনি বললো, কারণ আগের মতো অসাধারণ সৌন্দর্য নেই ওর। আমি রেগে গেলাম! জেনি বললো, কারণ লিনচেন। মাথায় আগুন ধরে গেল আমার! ও বললো, আমি রেগে যাচ্ছি কারণ ওর কথাটাই সত্য। রাগে পাগল হয়ে গেলাম আমি!

(শ্রাগ করে এক চুমুক বিয়ার পান করলেন। টেবিল থেকে একটা সংবাদপত্র তুলে নিলেন)

ওরা বলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়েই মৃত্যু ঘটেছে সাম্যবাদের। (মাথা ঝাঁকান) গাধাগুলো কি জানে, কমিউনিজম জিনিসটা কি? তারা কি মনে করে, একটা দস্যু তার সহযোদ্ধা বিপ্লবীদের খুন করে যে ‘সিস্টেম’ প্রতিষ্ঠা করে, সেটাই কমিউনিজম? শালা ছাগলের দল!

যেসব সাংবাদিক আর রাজনীতিবিদ এমন কথা বলে, তারা কি ধরনের লেখাপড়া করেছে? ওরা কি কখনো ‘কমিউনিস্ট ইশতেহার’ পড়েছে, যেটা লেখার সময় এঙ্গলসের বয়স ছিল আটাশ আর আমার তিরিশ?

(টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে পড়া শুরু করেন) “শ্রেণি ও শ্রেণিবিরোধের এই পুরোনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এমন এক সংঘ, যেখানে প্রত্যেকটি লোকের স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের প্রধান শর্ত”। শুনেছেন কি বলেছি? এক সংঘ। সাম্যবাদের অর্থ তারা বোঝে? ব্যক্তির স্বাধীনতা! একজন সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। যে লোকগুলো নিজেকে কমিউনিস্ট বা সোসালিস্ট দাবী করে আর কাজ করে সন্ত্রাসীর মতো, তারা কি জানে কমিউনিজমের অর্থ?

মতে না মিললেই গুলি করে মারো —এমন কমিউনিজমের জন্যই কি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি?

যে দানব রাশিয়াতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ধর্মগুরুর মতো মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কমিউনিজমকে অপমানিত করলো, তারপর মতবিরোধের জের ধরে নিজের কমরেডদের ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করালো —তারা কী ‘নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে’ ছাপা আমার চিঠিটা তাদের নাগরিকদের পড়ার অনুমতি দিয়েছিলো? সেখানে আমি লিখেছিলাম, “নিজেকে সভ্য দাবী করলে কোন সমাজ মৃত্যুদণ্ডের অনুমতি দিতে পারে না...” (রাগে ফোঁসফোঁস করেন) পুঁজিবাদের বোগাস চিন্তাগুলো কোনমতেই সমাজতন্ত্রে ঠাঁই পেতে পারে না।

আপনাদের এই দেশে, জেলখানাগুলো হাজতীতে পূর্ণ। কারা আছে জেলখানায়? গরীব মানুষ। তাদের কেউ কেউ ভয়ানক অপরাধ করেছে, কিন্তু বেশিরভাগই ছিঁচকে, চোর, ডাকাত, মাদক ব্যসায়ী। এরা সবাই স্বাধীন ব্যবসায় বিশ্বাসী। আসলে পুঁজিপতিরা যা করে এরাও তা-ই করছে, শুধু আকারটা অনেক ছোট...

(আরেকটা বই তুলে ধরেন) জেলখানা সম্পর্কে এঙ্গেলসের সাথে মিলে কি লিখেছিলাম জানেন? “অপরাধীকে সাজা দেয়ার পরিবর্তে সমাজে অপরাধ সৃষ্টির কারণগুলোকে নির্মূল করতে হবে। আর জীবনকে বিকশিত করতে প্রতিটি ব্যক্তির যে সুযোগ দরকার তা নিশ্চিত করতে হবে”।

এটা ঠিক, আমরা সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছি। কিন্তু কোন পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি বা কোন ব্যক্তিবিশেষের একনায়কতন্ত্রের কথা বলিনি। আমরা শ্রমিকশ্রেণীর সাময়িক একনায়কতন্ত্রের কথা বলেছি। জনসাধারণ রাষ্ট্রক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিয়ে সবার স্বার্থে শাসন চালাবে, যতক্ষণ না খোদ রাষ্ট্রটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে মিলিয়ে যায়।

অবশ্যই বাকুনিন একমত হতে পারেননি। তার মতে, এমনকি শ্রমিক রাষ্ট্রের হাতেও যদি আর্মি, পুলিশ, জেলখানা থাকে তাহলে সেও স্বৈরাচারী হতে বাধ্য। আমাদের সাথে তর্ক করতে পছন্দ করতো লোকটা।

নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন। তার সম্পর্কে জানেন আপনারা? কোন সাহিত্যিক এরকম চরিত্রের কথা বললে আপনারা বলতেন— বাস্তবে এটা সম্ভব না। আসলে, আমাদের দু’জনের মত কখনোই মিলতো না বললে ব্যাপারটা হয়তো ঠিক বুঝবেন না।

এঙ্গেলস্ আর আমি যখন ব্রাসেলসে ‘কমিউনিস্ট ইশতেহার’ লিখছি, তখন বাকুনিন আমাদের নিয়ে কি বলেছিলো শুনবেন? (টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে) “মার্কস এবং এঙ্গেলস্, বিশেষ করে মার্কস একেবারে সাচ্চা বুর্জোয়া”।

আমরা নাকি সাচ্চা বুর্জোয়া! অবশ্য, বাকুনিনের মতো চিন্তা করলে প্রতিটা লোকই বুর্জোয়া। কারণ বাকুনিন একটা শুয়োরের মতো নোংরা জীবনেই অভ্যস্ত ছিলো। আর আপনি যদি ওর মতো থাকতে না চান, আপনার মাথার উপরে যদি ছাদ থাকে, আপনার ঘরে যদি একটা পিয়ানো থাকে, ভালো ভালো খাবার যদি আপনি পছন্দ করেন, আপনি অবশ্যই বুর্জোয়াশ্রেণিতে পড়বেন।

তবে আমি লোকটার সাহসের প্রশংসা করি। বন্দী হয়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলো, আবার পালিয়েও গেলো। বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য পুরো দুনিয়া চষে বেড়ালো। সে চেয়েছিলো একটা নৈরাজ্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। অবশ্য একটা জায়গাতেই সে নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলো— ওর মাথার ভেতরে। ইতালির বোলোগনা’তে বিক্ষোভ সংগঠিত করতে গিয়ে নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজেই মরতে বসেছিলো। তার বিপ্লব সব জায়গায় ব্যার্থ হয়েছিলো। তবে বাকুনিন হলো ওদের মতো, যারা প্রেমে ব্যর্থ হলে ক্ষেপে গিয়ে নতুন উদ্যমে প্রেম শুরু করে...

বাকুনিনের ছবি দেখেছেন? দানবের মতো আকৃতি। ন্যাড়া মাথায় ছোট একটা ছাই রঙের টুপি। বিশাল দাড়ি। চোখে-মুখে আক্রমণাত্মক ভাব-ভঙ্গি। দীর্ঘদিন জেলখানায় থাকার সুবাদে স্কার্ভি রোগে সব দাঁত পড়ে গেছে। ও যেন এই পৃথিবীতে বাস করতো না, নিজের কল্পনায় একটা অন্যরকম পৃথিবী ছিলো ওর। টাকা-পয়সার ব্যাপারে ভীষন উদাসীন। থাকলে বিলিয়ে দিতো, না থাকলে শোধ করার কথা না ভেবেই ঋণ করতো। ঘর-বাড়ি নেই, অথবা বলতে পারেন, পুরো পৃথিবীটাই ওর বাড়ি। কোন কমরেডের বাড়িতে আচমকা এসে ঘোষণা করতো— “এসে গেছি... ঘরে খাবার কী আছে? কোথায় ঘুমাবো?” দেখা যেতো, এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িটা হয়ে উঠতো ওর নিজের, বাড়ির লোকদের চেয়েও স্বাছন্দে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে!

সোহোতে একবার আমরা রাতে খেতে বসেছি, দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকলো বাকুনিন। দরজায় টোকা দিয়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না। ওর অভ্যাস ছিলো খাওয়ার সময় এসে হাজির হওয়া। শুনেছিলাম সে ইতালিতে, তাই আমরা তো ওকে দেখে রীতিমতো অবাক। যখনই খবর নিতাম তখনই শুনতাম, দূর কোন দেশে বিপ্লব করে বেড়াচ্ছে বাকুনিন। যাক, ও এমন ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো, দরজা কবজা খুলে পড়ার অবস্থা। ঘরে ঢুকেই তার দন্তহীন বিখ্যাত হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কেমন আছো, কমরেড?” তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চেয়ার টেনে বসে পড়লো আর গোগ্রাসে মাংস-সসেজ খাওয়া শুরু করলো। সঙ্গে গ্লাসের পর গ্লাস ব্র্যান্ডি।

আমি বললাম, “মিখাইল, তুমি বরং ওয়াইনটা চেখে দেখো। অনেক আছে। ব্র্যান্ডির দাম অনেক বেশি”।

একটু ওয়াইন মুখে দিয়েই সে থু-থু করে ফেলে দিলো, আর বললো, “একদম স্বাদহীন! ব্র্যান্ডি পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে”।

পরে শুরু হলো তার নিত্যকার তামাশা— চিৎকার, তর্ক, আত্মপ্রচার, গালাগালি। আমি তো রেগে আগুন। কিন্তু আমার আগে জেনিই মুখ খুললো, “মিখাইল, থামো তো! তুমি তো ঘরের সব অক্সিজেন একাই শেষ করে ফেলবে!” জেনির কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বাকুনিন। তবে গলাবাজি চালিয়েই গেলো।

নৈরাজ্যবাদী আবর্জনা আর অসম্ভব আজগুবি সব চিন্তায় ভর্তি ছিলো বাকুনিনের মাথা। আমি ওকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। জেনির কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর বলে মনে হলো। “কেন?” ও বললো। “তোমাদের ছয়জন বিপ্লবীর দলেও কেউ না কেউ বহিষ্কারের হুমকিতে থাকে কেন?”

সবসময় ভোল পাল্টে ঘুরে বেড়াতো বাকুনিন। কারণ ইউরোপের সব দেশেই ওর নামে হুলিয়া ছিলো। লন্ডনে আমাদের কাছে এসেছিলো পুরোহিতের ছদ্মবেশে; অন্তত ওর সেটাই মনে হচ্ছিলো। আসলে ওকে অদ্ভুত কিছু একটা মনে হচ্ছিলো!

সেবারে আমাদের সঙ্গে ও এক সপ্তাহ ছিলো।

একদিন আমরা সারারাত জেগে আসর বসিয়েছি। মদ গিলছি, তর্ক করছি, আরো মদ গিলছি। তর্ক যত বাড়ে, পানের মাত্রা ততো বাড়ে। একসময় দুজনের কারোর আর চলার ক্ষমতা থাকলো না। বাকুনিনের একটা অশেষ বক্তৃতার মাঝখানেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু বাকুনিন মোটেই দমবার পাত্র না। “আমার কথা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি…” বলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমাকে জাগিয়ে তুললো ও।

১৮৭১ সালের সেই গৌরবময় সময়ের কথা। শীতকাল। প্যারিসের ক্ষমতা দখলে নিয়েছে শ্রমিকশ্রেণি। হ্যাঁ, প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণি। বাকুনিন তার সর্বশক্তি নিয়ে সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করলো। ফরাসিরা ওকে ঠিকই বুঝেছিলো। তারা বলতো, “বিপ্লবের প্রথম দিনের জন্য বাকুনিন এক অমূল্য ধন। আর দ্বিতীয় দিন তাকে গুলি করে মারা উচিৎ”।

পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে জানা আছে কি আপনার? একটা বোকামো দিয়েই ঘটনার শুরু। আমি তৃতীয় নেপোলিয়নের কথাই বলছি। হ্যাঁ, বোনাপার্টের ভাইপো।

আস্ত একটা ভাঁড়! ফ্রান্সের এক কোটি ষাট লক্ষ কৃষক যখন খুপড়ি ঘরে মানবেতর জীবন যাপন করছে, আর তাদের সন্তান অনাহারে মরছে, তখন সাজানো-গোছানো মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাসিমুখে হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিতো নেপোলিয়ন দ্য থার্ড। কিন্তু যেহেতু তার একটা সংসদ ছিলো, যেহেতু জনগণ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলো, সবাই ভাবতো—‘দেশে গণতন্ত্র আছে’… সবাই আসলে এই ভুলটাই করে।

গৌরবের নেশায় মাতোয়ারা বোনাপার্ট আক্রমণ করে বসলো বিসমার্কের সেনাবাহিনীকে। অল্প সময়েই হেরে গেলো সে। বিজয়ী জার্মাস বাহিনী ঢুকে পড়লো প্যারিসে। আর প্যারিস তাকে অভ্যর্থনা জানালো বন্দুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর এক অস্ত্রে— নীরবতা। তারা দেখলো, প্যারিসের সব ভাস্কর্য কালো কাপড়ে ঢাকা। এক অপরিমেয়, অদৃশ্য, নীরব প্রতিরোধ। তারা বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করলো। আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ হয়ে তারা প্যারিস ছেড়ে চলে গেলো।

ফ্রান্সের সাবেক শাসক— রিপাবলিক, যারা নিজেদের উদারমনা বলে দাবী করতো, প্যারিসে ঢোকার সাহসই পেলো না তারা। তারা তখন ভয়ে থরহরি কম্পমান। কারণ জার্মান বাহিনী চলে যাওয়ামাত্র প্যারিস দখলে নিয়েছে শ্রমিক, গৃহবধূ, কেরাণী, বুদ্ধিজীবি আর সশ্রস্ত্র জনতা। প্যারিসের জনগণ কোন সরকার গঠন করলো না, বরং তারচেয়েও মহান কিছুর সূচণা করলো— সব সরকারই যাকে প্রচণ্ড ভয় পায়— জনতার ঐক্য। এটাই প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণি!

চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ জনগণ। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সব কাজ করছে, একসঙ্গে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এদিকে শহর ঘিরে রেখেছে ফরাসী সেনাবাহিনী, যে কোন মুহূর্তে হানা দিতে পারে তারা। প্যারিস হয়ে উঠলো পৃথিবীর প্রথম স্বাধীন নগরী। প্রজাপীড়নের দুনিয়ায় প্যারিস হয়ে উঠলো এক স্বাধীন ছিটমহল।

বাকুনিনকে বলেছিলাম, জানতে চাও সর্বহারার স্বৈরশাসন বলতে কি বুঝিয়েছি আমি? প্যারিসকে দেখো। এটাই সত্যিকারের গণতন্ত্র। এটা ইংল্যান্ড-এ্যামেরিকার গণতন্ত্র না, যেখানে নির্বাচন একটা তামাশা, যেখানে পুরনো শাসকদের কাউকেই ভোট দিতে বাধ্য হয় জনগণ, আর ভোটে যে-ই জিতুক না কেন, শেষমেশ ধনীরাই শাসন করে দেশটাকে। বছর বছর পুরনো মদই ফিরে আসে নতুন বোতলে করে, তাই প্রকৃত অর্থে অবস্থার পরিবর্তন হয় না কখনোই।

ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ীত্ব ছিলো মাত্র কয়েক মাস। কিন্তু এটা ছিলো ইতিহাসের প্রথম শাসনব্যবস্থা যেখানে সর্বহারার প্রতিনিধিত্ব করেছে সর্বহারার সংসদ। এর আইন গরীবের জন্য। এটা গরীবের ঋণ মওকুফ করেছে, খাজনা মাফ করেছে, বন্ধকী দোকানগুলোকে বাধ্য করেছে মানুষের প্রয়োজনীয় মালামাল ফেরৎ দিতে। ওরা কেউ শ্রমিকের চাইতে বেশি বেতন নিতে চায়নি কিন্তু। অবশ্য শ্রমঘণ্টা কমিয়ে আনা হলো। সমস্ত থিয়েটার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো।

ইউরোপ নন্দিত চিত্রশিল্পী কুর্বো নিজে হলেন শিল্পীসংঘের প্রধান। তারা সব জাদুঘর আবার খুলে দিলো। নারী শিক্ষার জন্য কমিশন গঠিত হলো। নারী শিক্ষা— এমন কিছু তো চিন্তাই করেনি কেউ! ওরা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো জনগণের কাজে লাগানো শুরু করলো। হালকা গ্যাস-বেলুনের মাধ্যমে ছাপানো কাগজ ফেলা হলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে। তাতে লেখা সরল কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ছোট্ট একটা বার্তা, যা তাবৎ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাঝেই ছড়িয়ে দেয়া কর্তব্য— “আমাদের সবার স্বার্থ এক। তাই জোট বাঁধো, তৈরি হও”।

প্যারিস কমিউন ঘোষণা করলো— শিক্ষালয়ে উদ্দেশ্য শিশুদের মনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের অন্তহীন আলোচনা আমি পড়েছি। একেবারেই অর্থহীন সব কথা। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সফল হতে যা যা দরকার সবই এখানে শেখানো হয়। কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আবশ্যকতা কি তারা শেখায়?

বিপ্লবীরা এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলো। ওরা শুধু কথায় নয়, কাজ করে শিক্ষা দিলো। বিপ্লব নির্মূলের যন্ত্র গিলোটিন ধ্বংস করা হলো। এমনকি বিপ্লব অত্যাচারী হলে তাকেও থামাতে হবে। তারপর মাথায় লাল ফিতা বেঁধে, হাতে লাল পতাকা নিয়ে ওরা জমায়েত হলো সামরিক শক্তির প্রতীক ভেন্ডম কলামের চারপাশে। শহরের সব বাড়ীতে উড়ছে লাল সিল্কের পতাকা। ভেন্ডম কলাম— যার মাথায় ছিলো নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিশাল এক ব্রোঞ্জমূর্তি। নেপোলিয়নের মাথায় দড়ি লাগানো হলো, হ্যাঁচকা টানে দম্ভের প্রতীক ধুলোয় গড়ালো। জনগণ ধ্বংসস্তুপের মাথায় লাল পতাকা ওড়ালো। এটা এখন আর কোন একক জাতির নয়, সমগ্র মানব জাতির, পৃথিবীর নারী-পুরুষ সকলের। মানুষ এসব দেখলো, তাদের মুখে হাসি, চোখে জল।

হ্যাঁ, এটাই ছিল প্যারিস কমিউন। রাস্তায় জনপূর্ণ, সবসময় আলোচনা চলছে। পরস্পরের চিন্তাধারা বিনিময় করছে তারা। মানুষ হাসছে, খেলছে। চারদিকে মমতা আর ভালোবাসা। রাস্তা-ঘাট সম্পূর্ণ নিরাপদ, অথচ কোথাও কোন পুলিশ নেই। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সমাজতন্ত্র!

অবশ্য এমন উদাহরণ, মানে বিপ্লবের এমন দৃষ্টান্ত তো মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং মহানুভব রিপাবলিক সেনাবাহিনী একদিন অতর্কিতে প্যারিসে ঢুকে পড়লো, এবং গণহত্যা শুরু করলো। বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে যাওয়া হলো পেরি লেসাঁজ কবরস্থানে, তারপর দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হলো প্রত্যেককে। সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হলো!

হ্যাঁ, এটাই সভ্যতা। এটাই গণতন্ত্র।

কিছু নেকড়ে আর শুয়োর মিলে ফরাসি বিপ্লবকে ধ্বংস করে দিলো, ধূলোয় মিশিয়ে দিলো সব অর্জন। কিন্তু তারপরও, ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত অর্জন ছিলো এই বিপ্লব... (পায়চারি করেন, আর একটু করে বিয়ার খান)

বাকুনিন আর আমি পান করছিলাম, তর্ক চলছিলো। তর্ক বাড়তে লাগলো, পানের পরিমাণও বাড়তে থাকলো। আমি বললাম, “মিখাইল, তুমি সর্বহারা-রাষ্ট্রের ধারণাটাই বুঝতে পারছো না। কোন প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে আমরা হঠাৎ করেই অতীতের শেকল ছুঁড়ে ফেলতে পারি না। পুরনো ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ থেকেই আমাদের নতুন সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে। এতে সময় লাগবেই…

”

“না!” সে বললো। “পুরনোকে ছুঁড়ে ফেলার মুহূর্ত থেকেই মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শিখতে হবে। নতুবা সে সব হারাবে”।

ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেলো। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বললাম, “আসলে, বিষয় বোঝার মতো মাথা তোমার নেই”।

ব্র্যান্ডির প্রভাব ওর উপরও বাড়ছিলো। ও বললো, “মার্কস, তুমি একটা আস্ত নির্বোধ হারামজাদা! তুমিই বরং বুঝতে পারছো না। তোমার মনে হয় শ্রমিকরা তোমার তত্ত্ব মেনে বিপ্লব করবে? ওরা তোমার তত্ত্বের পরোয়া করে না। ওদের ক্রোধ স্বাভাবিক গতিতেই বাড়বে, আর তোমার তথাকথিত বিজ্ঞান ছাড়াই ওরা বিপ্লব করবে। বিপ্লবের প্রবৃত্তি ওদের রক্তের মাঝেই আছে”। ওর গলা ক্রমেই চড়ছিলো, “আমি তোমার তত্ত্বের মুখে থুতু দিই!”

কথাটা বলেই ও ঘরময় থুতু ছিটাতে শুরু করলো। শালা শুয়োর কোথাকার! আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। বললাম, “মিখাইল, তুমি আমার তত্ত্বে থুতু মারতে পারো, কিন্তু আমার ঘর নোংরা করতে পারো না। এখনি পরিষ্কার করো সব!”

“আমি আগেই জানতাম, তুমি একটা সস্তা গুন্ডা ছাড়া আর কিছু না”।

“আমিও জানতাম, আসলে তুমি একটা হিজড়া!”

সে একটা আদিম জন্তুর মতোই গর্জে উঠলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপর। আমরা দুজন মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলাম। তবে দুজনে এতো মাতাল ছিলাম যে, কেউ কাউকে জখম করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরেই আমরা ক্ষান্ত হলাম, আর মেঝেতে শুয়ে হাঁফাতে লাগলাম। এরপর বাকুনিন উঠে দাঁড়ালো— যেন বিশাল এক জলহস্তী উঠে দাঁড়ালো জল থেকে। তারপর প্যান্টের বোতাম খুলে জানলা দিয়ে প্রস্রাব করা শুরু করলো! আমি নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। “মিখাইল, কী করছো তুমি!”

“তোমার কি মনে হচ্ছে? আমি তোমার জানালায় মুতছি!”

“তুমি কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করছো, মিখাইল!” আমি বললাম।

“আমি তোমার লন্ডনের মুখে মুতছি! আমি গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুখে মুতছি!”

“না,” আমি বললাম, “তুমি আমার রাস্তায় প্রস্রাব করছো!”

ও কোন উত্তর দিলো না। প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে মেঝেতে শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করলো। আমিও মেঝেতে শুয়ে। কখন ঘুমিয়ে গেছি নিজেও জানি না।

ভোর বেলা জেনি ঘুম থেকে উঠে আমাদের ঐ অবস্থাতেই আবিষ্কার করলো।

(এক ঢোক বিয়ার পান করেন)

না, ওরা বিপ্লবকে বাঁচতে দিলো না। কারণ এধরনের শ্রেণিবিপ্লব ছিলো বিপদজনক, বাকী দুনিয়ার জন্য মারাত্মক এক উদাহরণ। তাই একে রক্তে ডুবিয়ে মারা হলো। এখনো এমনটাই করা হয় সব জায়গায়, হয় না? যখনই পৃথিবীর কোন কোণে, জনসাধারণ— যারা কোন ভাবাদর্শ বোঝে না, শুধু এই মানবেতর বেঁচে থাকায় যাদের ঘেন্না ধরে গেছে—তারা পুরনো ব্যবস্থাকে হঠিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে সেটাকে কখনোই মেনে নেয়া হয় না। সুতরাং ওরা তখনি কাজে নেমে পড়ে। ওরা বলতে কাকে বোঝাচ্ছি বুঝতেই পারছেন। কখনো গোপনে, প্রখর চতুরতার সাথে, কখনো সরাসরি সহিংসভাবে ধ্বংস করা হয় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা।

(সংবাদপত্র পড়েন) তাহলে, ওরা বলছে, “পুঁজিবাদ বিজয়ী হয়েছে”। বিজয়ী... কেন? কারণ শেয়ারবাজার আকাশ ছুঁয়েছে, আর শেয়ার কারবারী আরো ধনী। বিজয়ী! যখন এ্যামেরিকার এক-চতুর্থাংশ শিশু চরম দারিদ্রের মাঝে বাস করে, যখন প্রতি বছর সেই শিশুদের মধ্য থেকে চল্লিশ হাজার শিশু এক বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়?

(সংবাদপত্র থেকে পড়েন) নিউইয়র্ক শহরে দুই হাজার চাকরির জন্য ভোর হওয়ার আগে থেকে এক লক্ষ লোকের লাইন… বাকি আটানব্বই হাজারের কি হবে? এজন্য কি আরো বেশি জেলখানা বানানো হচ্ছে? হ্যাঁ, পুঁজিবাদই জিতেছে। কিন্তু হেরেছে কে?

প্রযুক্তির বিস্ময়কর যন্ত্র এখন আপনাদের হাতের মুঠোয়। মানুষ চাঁদে গেছে, কিন্তু পৃথিবীতে থেকে যাওয়া মানুষগুলোর কী হবে? কেন তারা এতো ভীত? কেন ওরা মাদকাসক্ত হচ্ছে, কেন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, খুন করছে? (পত্রিকা তুলে ধরবেন) হ্যাঁ, এসব কথাও পত্রিকাতে লেখা আছে।

গর্বে আপনাদের রাজনীতিবিদদের পা তো মাটিতেই পড়ে না। বিশ্ব এখন ‘মুক্তবাজার অর্থনীতির’ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সবার বিচার-বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? তারা কি জানে না, মুক্তবাজার অর্থনীতির ইতিহাস? সেখানে সরকার জনগণের জন্য কিছুই করে না, শুধু ধনীদেরকে প্রশ্রয় দেয়।

সেখানে সরকার হাজার হাজার একর জমি রেল কোম্পানিকে বিনা পয়সায় দিয়ে দেয়, আর বিদেশ থেকে কাজের সন্ধানে আসা যেসব শ্রমিক দিনে বারো ঘন্টা শ্রম দিয়ে ঠাণ্ডায় নয়তো গরমে মরে তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আর শ্রমিকরা যখন বিদ্রোহ করে, ধর্মঘট করে, তখন ‘উন্নয়নের স্বার্থে’ সেনাবাহিনী নামিয়ে গণহত্যা চালায়।

পুঁজিবাদের দৈন্য, মুক্তবাজার অর্থনীতির ভয়াল ভবিষ্যৎ যদি না-ই বুঝতে পারি, তাহলে কোন্ ঘোড়ার ডিমের জন্য আমি ‘ডাস ক্যাপিটাল’ লিখলাম!

ইংল্যান্ডে ছোট শিশুদের টেক্সটাইল মিলের কাজে নেয়া হতো, কারণ ওদের ছোট ছোট আঙুল দিয়ে সেলাই মেশিনে ভালো কাজ তোলা যায়। এ্যামেরিকার ম্যাসাচুসেটসের মিলগুলোতে দশ বছর বয়সেই মেয়েরা কাজে ঢুকতো, আর পঁচিশ বছরের মধ্যেই মারা যেতো। শহরগুলো ছিল অপরাধ আর দারিদ্রের অভয়ারণ্য। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদ। তখনও যা ছিলো, এখনও তা-ই আছে।

আপনাদের পত্রিকা আর টিভিতে দেয়া বিলাসপণ্যের বিজ্ঞাপনগুলোও আমি দেখেছি। (দীর্ঘশ্বাস) হ্যাঁ, ঐ বিজ্ঞাপন আর তাদের দেখানো ছবি। আপনারা অনেক দেখেন, কিন্তু জানেন খুবই অল্প!

আপনারা কেউ পড়েননি? (রেগে গেছেন) স্কুলগুলোতে এখন তারা কি শেখায়? (মঞ্চের আলো জ্বলা-নেভা শুরু করে। সতর্কসংকেত। মার্কস ওদিকে দেখেন) খুব স্পর্শকাতর দেখা যাচ্ছে!

(নরম গলায়) জেনিকে খুব মনে পড়ে। ও থাকলে নিশ্চই এসব নিয়ে কিছু বলতো। ও আমার চোখের সামনেই মারা গেল—অসুস্থ, অসহায়। নিশ্চয়ই তখন আমাদের সুখময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিলো ওর—প্যারিসে, এমনকি এই সোহোতেও…

মেয়েগুলোর কথাও মনে পড়ছে খুব…

(আরেকটা সংবাদপত্র তুলে নেন এবং পড়েন) “উপসাগরীয় যুদ্ধের বার্ষিকী। ছোট্ট মধুর বিজয়”। হ্যাঁ, আমি এই ছোট্ট মধুর যুদ্ধ সম্পর্কেও জানি। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে হাজার হাজার তরুণ সেনার বিকৃত মৃতদেহ, অন্যদিকে খাবার আর ওষুধের অভাবে মরে হাজারে হাজারে শিশু। (পত্রিকা নেড়ে) ইউরোপ, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন— প্রতিটা সীমান্তে একে অপরকে খুন করে চলেছে মানুষ। (বেদনার্ত ভঙ্গি)

আজ থেকে দেড় শ’ বছর আগে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে? এই হাস্যকর ‘জাতীয় সীমানা’ তুলে দাও! পাসপোর্ট লাগবে না, ভিসা লাগবে না, থাকবে না বর্ডার গার্ড বা সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার। কোন জাতীয় পতাকা থাকবে না, থাকবে না ‘জাতি’ নামের কৃত্রিম অস্তিত্বের নামে বশ্যতার আহ্বান। দুনিয়ার মজদুর… এক হও…

(কোমড় চেপে ধরে পায়চারি করতে থাকেন। বেদনার্ত মুখ) উফ্! এই কোমড়ব্যাথা আমায় শেষ করে দেবে…

স্বীকার করি, টিকে থাকার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি তখন। এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে যে মাদক ব্যবহৃত হতে পারে, আমি তা কল্পনা করিনি। শিল্প চালু রাখতে যুদ্ধ, দুর্দশা ভুলিয়ে রাখতে দেশপ্রেমের জোয়ার। নবীর আগমন ঘটবে বলে ধর্মগুরুদের প্রতিশ্রুতি… (মাথা নাড়বেন) তাঁকে আমি চিনি। তিনি আর ফিরে আসবেন না…

পুঁজিবাদের দিন শেষ—১৮৪৮ সালে দাঁড়িয়ে করা সেই চিন্তাটা আমার ভুল ছিলো। সময়টা ঠিক ধরতে পারিনি। হয়তো শ’ দু-এক বছর এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। (হাসেন) তবে বদলাবে। বর্তমান সব ব্যবস্থাই বদলাবে। মানুষ তো আর বোকা না। আমার মনে আছে, প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন বলেছিলেন— একসাথে সব মানুষকে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। তাদের বিবেচনা, শালীনতা আর ন্যায্যতার বোধই তাদের এক করবে।

আরে, উপহাস কোরো না! আগেও এমনটা হয়েছে। আবারও হবে—হয়তো আরো বড় আকারে। আর যখন এটা ঘটবে, সমস্ত সম্পদ আর সামরিক শক্তি দিয়েও শাসকশ্রেণি তাকে রোধ করতে পারবে না। তাদের দাসেরা তাদের সেবা করবে না, তাদের সৈন্যরা মানবে না কোন আদেশ।

হ্যাঁ, প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে এই পুঁজিবাদ। কিন্তু এতে তার নিজের মৃত্যুই ঘনিয়ে আসছে শুধু। মুনাফার জন্য তার সীমাহীন ক্ষুধা—আরো, আরো, আরো মুনাফা—গোটা জগৎটাকেই বেতাল করে ফেলেছে। সব কিছু—শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, সৌন্দর্য — সবকিছুকেই সে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। স্বয়ং মানুষকেও পণ্য বানিয়ে ছেড়েছে শেষ পর্যন্ত। নিজেকে বিক্রি করতে না পারলে এখানে কেউ টিকতে পারে না। শুধু কারখানার শ্রমিক নয়—ডাক্তার, বিজ্ঞানী, উকিল, কবি, শিল্পী—সবার জন্যই এ নিয়ম।

আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মানুষ যখন বুঝতে পারবে, আসলে তারাও শ্রমিক ছাড়া আর কিছু না, তাদের শত্রুও এক ও অভিন্ন, নিজের স্বার্থেই তখন তারা বাকিদের সাথে যোগ দেবে। আর তা শুধু নিজ নিজ দেশেই হবে না, কারণ পুঁজিবাদের দরকার বিশ্ববাজার। তাদের চাওয়া— ‘মুক্ত বাণিজ্য’! কারণ বেশি বেশি মুনাফার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাকে মুক্তভাবে রাজত্ব করতে হয়। কিন্তু এটা করতে গিয়েই সে আসলে অসচেতনভাবে এক অভিন্ন বিশ্বসংস্কৃতির জন্ম দেয়। ইতিহাসে কখনো এতো বিপুল হারে মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেনি। চিন্তাগুলোও সীমানা পার হচ্ছে আসলে।

(থামেন। ক্ষণিক চিন্তামগ্ন।)

১৮৪৩ সালে আমি আর জেনি যখন প্যারিসে, আমার বয়স তখন পঁচিশ। তখনই আমি লিখেছিলাম—নতুন শিল্প ব্যবস্থায় মানুষ তাদের কাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কারণ এই কাজ তাদের মধ্যে বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। যন্ত্র, ধোঁয়া, গন্ধ, কোলাহল তাদের ইন্দ্রিয়কে এমনভাবে আক্রমণ করে যে, প্রকৃতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর পুঁজিবাদের ভাষায় একেই বলা হয় উন্নয়ন। শুধুমাত্র জীবন নিয়ে টিকে থাকার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পরস্পরের কাছে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানুষ। আসলে তারা আগাগোড়া নিজ থেকেই বিচ্ছন্ন। কারণ জীবন যাপন নিজের আয়ত্ত্বাধীন না। তারা যেভাবে বাঁচে সেভাবে বাঁচতে চায় না। তাই স্বপ্ন আর দুরন্ত কল্পনা ছাড়া সুন্দর কোন জীবনের অস্তিত্ত্ব আর কোথাও থাকে না।

কিন্তু ঠিক এমনটাই হতে হবে—এমন তো কোন কথা নেই। এখনো পথ বাছাইয়ের সুযোগ আছে। হ্যাঁ, মানছি, একেবারেই সম্ভাবনা এটা... আসলে কোন কিছুই তো নিশ্চিত না। এটা এখন পরিষ্কার। আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম সেসময়। কিন্তু এখন জানি, সবকিছু তাত্ত্বিক নিয়ম মেনে চলে না, যে কোন কিছুই হতে পারে। কিন্তু মানুষকে অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে!

কথাটা খুব র্যাডিক্যাল মনে হচ্ছে নাকি? কিন্তু মনে রাখবেন, র্যাডিক্যাল হওয়ার মূল সমস্যাকে উপলব্ধি করা। আর এক্ষেত্রে, সমস্যার মূল আমরাই।

একটা পরামর্শ দিতে পারি। ধরুন, আপনার পাছায় ফোস্কা হয়েছে। আর বসতে গেলেই অসহ্য ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠছেন আপনি। কি করবেন তবে? অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে। অতি অবশ্যই আপনাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে করে ঐ ফোস্কাটার নিরাময় হয়।

(একটু থেমে)

সে যাক গে, এই পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। তারচেয়ে বরং এই বিপুলা ধরনীর অঢেল সম্পদকে মানুষের কল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার আলাপ করি। মানুষের যা প্রয়োজন তা-ই দেয়া যাক—খাদ্য, চিকিৎসা, মুক্ত বাতাস, শুদ্ধ বায়ু, গাছ আর ঘাস, থাকার জন্য সুন্দর একটা ঘর, কিছু কাজের সময়, আর অনেক অবসর। কার প্রাপ্য—জানতে চাইবেন না তা। কারণ প্রতিটা মানুষেরই অধিকার আছে এতে।

যাক, যাওয়ার সময় হলো...

(সব জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দেন। একটু গিয়েই আবার ফিরে আসেন) আমার ফিরে আসা কি আপনার কাছে ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে? আমার প্রত্যাগমন কি আপনাকে বিরক্ত করেছে? দেখুন, এটাকে তো অন্যভাবেও দেখা যায়। এটা আমার দ্বিতীয় যাত্রা। কথা দিয়েও ধর্ম তো এলো না, তাই মার্কসকেই আসতে হলো আরকি...

।। যবনিকা পতন ।।

দেবজ্যোতি রুদ্র

দেবজ্যোতি রুদ্র