লৌহ মানবীর দেশে

বিস্ময়ের নাম প্যালেস অব ভার্সাই

ফ্রান্সে বাংলাদেশ এম্বাসির কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ফিরোজ ভাইয়ের বাসা এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ৪৫ মিনিটের রাস্তার দূরত্বে। জায়গাটির নাম প্যারিস ফিফটিন। তবে রাতের প্যারিস দেখতে গিয়ে আমাদের আরেকটু বেশি সময় লেগে গিয়েছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল শ্রীলঙ্কান চালক নন্দ শ্রী। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ এম্বাসিতে কাজ করছে। অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং ভদ্র। রাত তখন ৯টা বাজে। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁ সাঁ করে পাশ কেটে ছোটবড় গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। শীতে মোড়ানো শহর অথচ আলোর তীব্রতায় কুয়াশা হার মেনেছে। রাস্তার পাশের প্রতিটি গাছ ছোট ছোট নানা বর্ণের লাইটে বর্ণিল। বিল্ডিংগুলো প্রাচীন মনুমেন্টের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত এবং অভিজাত। আমি অভিভূত হয়ে সেসব দেখছিলাম। এর মধ্যে প্যারিসের বিখ্যাত শপিং মল মনোপ্রিক্সের পাশের একটি বিল্ডিংয়ের সামনে আমাদের গাড়ি মুহূর্ত খানেক থামল।

এই বিল্ডিংয়ে কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের বাসভবন। চালক রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গেট খুলে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করল। সরু আবছা আলোকিত সিমেন্ট বাঁধা গলিপথ দিয়ে গাড়ি ঘুরে ঘুরে নিচে নামছে তো নামছেই। জানতে পারলাম বেজমেন্টের তৃতীয় ফ্লোরে নেমেছি আমরা। সেখানেই গাড়ি পার্কিং। দুটি লিফট চেঞ্জ করে ওপরে এলাম। পুনরায় সিকিউরিটি গেট। গোপন কোড নম্বর। খুব অবাক হলাম। এত সিকিউরিটি অথচ এসব গেটে কোনো লোক পাহারায় নেই। সবই চলছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে।

গৃহকর্ত্রী ফিরোজ ভাবী এবং তাঁদের দুই মেয়ে রীতি-নীতি আমাদের স্বাগত জানাল। বিদেশ বিভুঁই। ভেবেছিলাম হোটেলে উঠতে হবে। তারপর সেখানে শামুক-কচ্ছপ-শূকরের মাংস দিয়ে পাস্তা বা কী কী খেতে হবে আল্লাহই মালুম। তখনো জানতাম না সুদূর প্যারিসেও আমাদের জন্য এমন বাঙালি আয়োজন তৈরি আছে। হাতমুখ ধুয়ে যখন খাবার টেবিলে বসলাম, ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের ফেনাগন্ধ দেশকে মনে করিয়ে দিল। সঙ্গে ডাল, আলুভর্তা, গরুর মাংস, চিংড়ি মাছ ভুনা। আমি ধরে নিয়েছিলাম এসব দেশে যাঁরা রয়েছেন সেখানকার খাবার খেয়ে অভ্যস্ত। সেই ভেবে দেশ থেকে ইলিশ মাছ ভাজি, গরুর মাংস ভুনা, মিষ্টি ইত্যাদি দেশীয় খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম আমাদের দেশের তুলনায় কোনো কোনো দেশি খাবার বরং সেখানে সস্তা। যাই হোক, খাবার শেষে প্যারিসের এক ধরনের ডেজার্ট খেলাম। অনেকটা দইয়ের মতো স্বাদ। এবং সবশেষে গাঢ় দুধের চা! আহ! কে বলবে আমি ঢাকা নয় প্যারিস শহরে বসে আছি?

দেশের গল্প আর প্যারিসের গল্প আদানপ্রদান করতে রাত অনেক হলো। যাওয়ার আগেই ঘোরাঘুরির জন্য একটা খসড়া রুটিন করে নিয়েছিলাম। তাতে ১৫ তারিখ থেকে ফেয়ার শুরু সুতরাং ১৩, ১৪ তারিখে কোনো কাজ নেই। ১৩ তারিখটিকে রাখলাম ভার্সাই প্যালেসের জন্য। ১৪ তারিখ আইফেল টাওয়ার। তার আগে খুঁজে বের করব মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সেই বাড়িটি, যেটিতে তিনি বাস করতেন।

সকাল ৯টায় আমরা নাশতা সেরে বের হলাম। ভাবী নাশতায় ডিম সেদ্ধ, ফলের জুসসহ একধরনের ব্রেড দিলেন। ব্রেডটা বেশ আঁশজাতীয়। বাটারও স্পেশাল। কোলেস্টেরল বাড়ার সম্ভাবনা নেই। আমার এত ভালো লেগেছিল যে, যে কদিন সেখানে ছিলাম নাশতায় এই ব্রেড খেয়েছি। আসার সময় কয়েক বক্স বাটারও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। হাজার হোক ভেজালহীন কোলেস্টেরল ফ্রি খাবার এ দেশে পাওয়া মুশকিল। নাশতা শেষে আমরা বের হলাম। গন্তব্য বাংলাদেশ এম্বাসি ঘুরে ভার্সাই রাজপ্রাসাদ। সেদিন ছিল রোববার। রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ছোট-বড় প্রত্যেকটা শপিং মল বন্ধ। কারণ জানতে চাইলে ফিরোজ ভাই বললেন, এরা ছুটির দিন ছুটির আমেজেই কাটায়। সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। যেটাকে ইউরোপে বলে ড্রিজলিং। এমনিতে তাপমাত্রা মাইনাসে, তার ওপর এই বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস শরীরে বরফের হুল ফুটাচ্ছিল। বাংলাদেশ এম্বাসির সামনে স্বদেশের লাল সবুজ পতাকা উড়ছে দেখে আমার বুকের মধ্যে একটা হিল্লোল খেলে গেল। ছুটির দিন। পুরু কার্পেটে মোড়া অফিসটি তাই সুনসান। ফিরোজ ভাই অফিসটি ঘুরিয়ে দেখালেন, ছবিও তোলা হলো। এরপর নন্দ শ্রী আমাদের নিয়ে রওনা হলো ভার্সাইয়ের দিকে। প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশে বনানী। বেশির ভাগ গাছে পাতা নেই। আসলে সে সময় ছিল সে দেশের পাতাঝরা দিন। লম্বা লম্বা গাছ শুধু শাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তবু ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির ফাঁকে কী মনোরম সেই দৃশ্য। প্যারিস থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটারের দূরত্বে ভার্সাই নগরী। পনেরো মিনিটেই আমরা ভার্সাই পৌঁছে গেলাম। যদিও আমরা গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম তবে প্যারিস থেকে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ খুব ভালো। যে কেউ ইচ্ছা করলে ট্রেনেও সেখানে যেতে পারে। যাই হোক আমি জিদ ধরলাম আগে আমার মাইকেলের বাড়ি দেখাতে হবে, তারপর প্যালেস অব ভার্সাই।

ভার্সাই নগরীর 12 Rue Des Chantiers, 78000 Versailles এই ঠিকানায় থাকতেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আমরা গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন স্ট্রিটে আধা ঘণ্টাখানেক ব্যয় করেও ঠিকানাটি খুঁজে পেলাম না। সঙ্গের অন্য দুজন অস্থির হয়ে উঠল। ওরা বুঝবে কীভাবে মহাকবির জন্মভূমি খোদ সাগরদাঁড়ির মেয়ে আমি! প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে তিনি এই পরবাসে কী নেশায় পড়ে ছিলেন, সেটি কেমন জায়গা ছিল, দেখতে আমার প্রাণে কতটা আকুলতা! কিন্তু খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে গেলাম। পরে আরেকবার আসব ভেবে ভার্সাই প্যালেসের দিকে রওনা দিলাম।

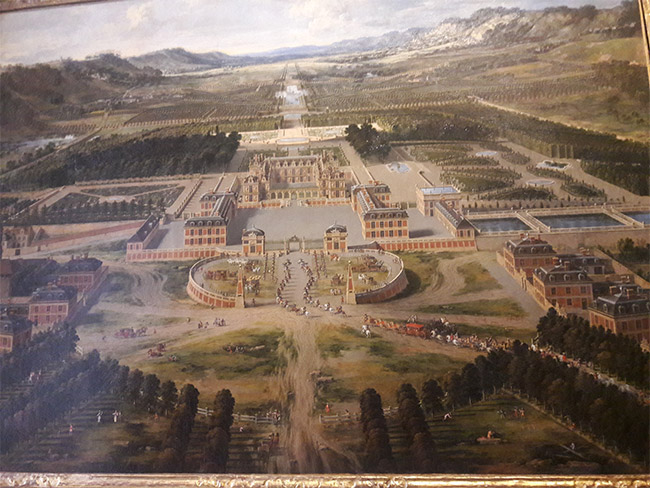

প্যালেস অব ভার্সাই ঘোরার আগে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আমি জানাতে চাই। এখন থেকে ৪৫০ বছর আগে ভার্সাই মূলত প্যারিসের অদূরের একটি গ্রাম বৈ কিছু ছিল না। এই এলাকায় জলাভূমি বেশি থাকার কারণে রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। ফলে মনুষ্যের তুলনায় এদিকটায় পশুপাখির বসতি ছিল বেশি। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই সর্বপ্রথম ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে ইট ও পাথর দিয়ে ভার্সাইতে একটি হান্টিং লজ নির্মাণ করেন। সেটাই ছিল প্যালেস অব ভার্সাইয়ের শুরু। ত্রয়োদশ লুই এর চারপাশে চল্লিশ হেক্টর জমি ক্রয় করেন। ত্রয়োদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর প্রায় ১৮ বছর এই প্যালেস অব্যবহৃত ছিল। এরপর চতুর্দশ লুই (১৬৪৩-১৭১৫), এটিকে রাজপ্রাসাদে সম্প্রসারণ করেন (১৬৬১-১৬৭৮)। স্থপতি ‘লুই লা ভাউ’ প্রাসাদটির ডিজাইন এবং নির্মাণকাজ তদারকি করেন। প্যালেস অব ভার্সাইয়ের সর্বাধিক সংস্করণ এবং সংযোজন ঘটে চতুর্দশ লুইয়ের শানামলে যার কারণে লুই চতুর্দশকে প্যালেস অব ভার্সাই-এর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর ৬০ লক্ষাধিক পর্যটক এই রাজপ্রাসাদ দর্শন করতে আসেন। এই প্রাসাদে ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

যাই হোক, আমরা মূল রাজপ্রাসাদের পাশে বিশাল চত্বরে গাড়ি থেকে নামলাম। তখনো বৃষ্টি ঝরছে। তিনজনের মাথায় ছাতা কিন্তু বাতাসের গতি এত বেশি ছিল যে বারবার ছাতা উল্টে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সামনেই চতুর্দশ লুইয়ের মূর্তি। বিশাল ঘোড়ার পিঠে রাজা রাজকীয়ভাবেই আসীন। বৃষ্টি ভুলে আমরা ছাতা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর প্যালেসকে স্মরণীয় করতে ক্যামেরার শাটার পড়তে থাকল।

লুই চতুর্দশের মূর্তির সামনে।

ছুটির দিন ছিল। টিকেট কাউন্টারে দীর্ঘ কিউ। প্রতিজনের টিকেট ১৫ ইউরো। টিকেট কেটে আবার প্রবেশপথে লম্বা কিউ। কারণ সেখানে সিকুউরিটি চেকিং চলছে। ব্যাগ, ছাতা, ক্যামেরা, মোবাইল সবই সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে বাধা নেই। তবে সেলফি স্টিক ব্যবহার করা যাবে না।

রাজপ্রাসাদের প্রবেশ মুখে যে বিশাল গেট, সেটি সোনালি রঙের সূক্ষ্ম কারুকাজখচিত। কী জমকালো! দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়!

প্যালেস অব ভার্সাই-এর মূল গেট।

প্রাসাদে প্রবেশের প্রথম রুমে আমরা ছাতা জমা রেখে কাউন্টার থেকে অডিও গাইড নিয়ে প্রাসাদ পরিভ্রমণ শুরু করি। একেকটি ঘর যেন শত গল্পের সমাহার। সেসব গল্প এত বিশাল যে এই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এমন হাজারটি ঘর। অসাধারণ সব চিত্র আর ভাস্কর্যে এসব ঘরে রাজপরিবারের জীবনগাথা রচিত হয়েছে। আমরা সবগুলো ঘর ঘুরতে পারিনি কিন্তু যতগুলো দেখেছি সে সবই বিস্ময়। শুধু ছবি দেখে বোঝা যাবে না সেসব দিনে রাজা-রানিরা কী আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। একটি হলরুমে এসে থমকে গেলাম। সিলিং এবং পুরো দেয়ালজুড়ে অসম্ভব সুন্দর আর গরজিয়াস তৈলচিত্রে ঠাঁসা। বেশির ভাগ ফরাসি মিথলজি এবং রাজপরিবারের গল্পগাথা।

এরপর ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম ঝাড়বাতির ঘরে যেটির নাম ‘দ্য হল অব মিররস’, ফরাসিতে ‘গ্রান্ডে গ্যালারি’ বলে। চতুর্দশ লুই নির্মিত তৃতীয় প্রাসাদ এটি (১৬৭৮-১৭৮৪) এবং ভার্সাই প্রাসাদের কেন্দ্রীয় গ্যালারি। এই হলের বিশেষত্ব হলো, সতেরোটি গ্লাস আচ্ছাদিত খিলান। প্রতিটি খিলানে একুশটি করে সাকল্যে ৩৫৭টি নানা আকৃতির মিরর বা চোখধাঁধানো সব ঝাড়বাতি ঝুলছে। তবে হল অব মিররের সবকিছু এখন আর আগের মতো নেই, কারণ যুদ্ধের খরচ জোগাতে অনেক কিছু খুলে বিক্রি করতে হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সতেরো শতকে আয়না ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল বস্তুর মধ্যে একটি। রাজা চতুর্দশ লুই তাঁর ব্যক্তিগত বাসস্থান থেকে যখন চ্যাপেলের (ভোজনালয়) দিকে যেতেন তখন এই হল অব মিরর ব্যবহার করতেন।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। গার্ডেন অব ভার্সাই দেখা তখনো বাকি। এদিকে বিকেল হয়ে যাচ্ছে। ভার্সাই প্রাসাদের বিভিন্ন রুমে বসার সুব্যবস্থা রয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। প্রাসাদের কর্নারের দিকে একটি দোকান দেখলাম, যেটিতে নানা ধরনের রেপ্লিকাসহ কাপড় পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। তবে সবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া। মোরশেদা আপা কিছু কার্ড কিনলেন, আমি কিছুই কিনলাম না। শুধু দেখে চোখের শান্তি করে নিলাম।

এক হাজার ঘর দেখতে গেলে গার্ডেন অব ভার্সাই দেখা হবে না। আমরা সর্বশেষ যে রুমটিতে গেলাম, সেটি রাজা-রানির শয়নকক্ষ। বিশাল পালঙ্কে ভারী কাজ করা ভেলভেট ধরনের কাপড়ের ঝালর ঝুলছে। ঘরজুড়ে নানা ধরনের উজ্জ্বল বর্ণের শোপিস আর ঝাড়বাতি। সে ঘর আর পালঙ্কের জাঁকজমক দেখে ভাবছিলাম এই পালঙ্কে শুয়ে তাঁরা আরামে ঘুমাতে পারতেন তো? এত চকমকে আসবাবের মধ্যে ঘুম কীভাবে সম্ভব।

অনেককিছু দেখার বাকি রেখেই আমরা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। গার্ডেনে ঢোকার জন্য আলাদা একটি গেট রয়েছে, সেই গেটের বাইরে গিয়ে চোখ মেললে যতদূর দৃষ্টি যায় নয়নাভিরাম সব গাছ আর গাছ। প্রতিটা গাছ মনে হচ্ছে হাতের তৈরি শিল্প। একেকটা একেক আকারের সুবিন্যস্ত পাতা সম্বলিত। কোথাও কোথাও ভাস্কর্য, ফোয়ারা। দূরে লেক দেখা যাচ্ছে। আকাশ তখনো মেঘলা, হালকা বৃষ্টি। তার ফাঁক দিয়ে সবুজ আর নানা বর্ণের ফুলের যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, সেটি লিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রাসাদ চত্বর থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে তবে গার্ডেন, লেক ইত্যাদি। আমরা সেদিকেই এগোলাম।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রাসাদসংলগ্ন এই গার্ডেন তৈরির কাজ শুরু হয়। এরপর ১৬৬২ সালে প্রথম পর্ব এবং ১৬৬৪ সালে দ্বিতীয় পর্বের কাজ। সেই শুরু, তার পর থেকে চলতে থাকে নতুন নতুন সংযোজন। পঞ্চাশটি ঝরনা রয়েছে এই গার্ডেনে। এসব ঝরনার প্রতিটির নকশার নৈপথ্যে রয়েছে কোনো না কোনো ফরাসি পৌরাণিক কাহিনী বা লোকগাথা। ঝরনার মধ্যে বিখ্যাত ‘অ্যাপেলো’ ঝরনা। এখানে সূর্য দেবতা তাঁর বাহনে চড়ে আকাশ আলোকিত করছেন সেই কাহিনী ফুটে উঠেছে। এই গার্ডেনে অনেক দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্য মেলে, যা ফরাসি ঐতিহ্যকে বহন করছে। যতদূর জানা যায়, ১৬৬১ থেকে ১৭০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ধরে ‘আভ্রে লি নটোরে’র পরিকল্পনায় হাজার হাজার শ্রমিক আর ফরাসি সৈন্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই বাগান। বর্তমানে ৮০০ হেক্টর জমিতে দুই লাখ গাছ, দুই লক্ষাধিক ফুলগাছ এবং ছয় কিলোমিটার খাল নিয়ে গার্ডেন অব ভার্সাই। এটি বর্তমানে ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি অংশ।

আমরা নেমে গেলাম সেই ঐতিহ্যের মাঝে। সারি সারি নির্দিষ্ট গাছের বাগানের ফাঁকে ফাঁকে চলার রাস্তা। বাগানের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে লেকের পাশে চলে এলাম। লেকটিতে বিশাল একটি ভাস্কর্য আধা জাগরণ অবস্থা পানির ওপর ভেসে আছে। সামনে অবারিত বনানী। তবে শীত বলেই হয়তো গাছে সবুজ পাতা কম। গ্রীষ্মকাল এই গার্ডেন দেখার মোক্ষম সময়। তখন নানা বর্ণের ফুলে ফুলে বাগানটি স্বর্গরূপ ধারণ করে। এ দিকটায় পর্যটকের সংখ্যা তেমন নয়। কিছু যুগল একে অপরকে জড়িয়ে ছাতা মাথায় অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে, মাঝেমধ্যে ডিপ কিস। কে দেখছে না দেখছে সেসবে অবশ্য তাদের নজর নেই। তবে পরিবেশটা যে অত্যন্ত রোমান্টিক সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সারা দিনে শুধু কয়েকটা বিস্কুট খেয়েছি আর চকলেট। ক্ষুধায় হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিল। সামনে একটা খাবারের দোকানে গেলাম। সামান্য কিছু ফাস্ট ফুড আর ড্রিংকস। মদই বেশি। আমরা যা অর্ডার দিলাম দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের হটডগের মতো। লম্বা সাইজের পাউরুটির মধ্যে পুর ভরা। তবে শুকনা খটখটে। প্রথম যেটি দিল, জানা গেল সেটি পর্ক বা শূকরের মাংস। শুনে আমি ওয়াক করে উঠলাম। দোকানি ইংরেজি বোঝে না, আমরা ফরাসি ভাষা বুঝি না। কি মুশকিল! অবশেষে আমরা যে চিকেন চাচ্ছি সেটা বুঝতে পারল। কিন্তু কেনার পর মুখে দিয়ে মনে হলো আধা সেদ্ধ মাংসের অখাদ্য। আমি সামান্য মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম। ঠিক করলাম রাস্তায় কোনো ইন্ডিয়ান বা বাঙালি হোটেলে খেয়ে নেব। যদিও সেদিন একবারে বাসায় ফিরে ভাবীর হাতের রান্না ডিমের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম।

যাই হোক, প্রাসাদ ছেড়ে যখন বের হয়ে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বারবার মনে হচ্ছিল কিসের একটা অপূর্ণতা থেকে গেল, কী যেন ফেলে যাচ্ছি। আসলে খুব বেশি সৌন্দর্য মানুষ মন ভরে উপভোগ করতে পারে না। যতই দেখি কিছু সৌন্দর্য অধরা থেকেই যায়। তবুও আমাদের সেদিনের পদচিহ্নে পুঁতে দিয়ে এসেছি একটি করে গোলাপ, যা আজীবন মনের কোনায় স্মৃতি হয়ে ফুটে থাকবে। ফরাসি কবি ‘জেরার দ্য নারভালে’র ভাষায়,

‘সব সুন্দরেরই থাকে শুধু

একটিই বসন্ত

এসো আমরা সময়ের পদচিহ্নগুলিতে

পুঁতে দেই গোলাপ।’

ম্যারিনা নাসরীন

ম্যারিনা নাসরীন